| 【参照資料】フクシマ放射能危機と汚染食品 | 2012.6.9 |

<参考資料>食品安全委員会 食品安全評価ワーキンググループ 第1回会合 議事録解説 |

|

| 核利益共同体に魂を売り渡した 日本の食品安全委員会 その② ICRP実効線量「1mSv」の落とし穴 |

|

| 【参照資料】フクシマ放射能危機と汚染食品 | 2012.6.9 |

<参考資料>食品安全委員会 食品安全評価ワーキンググループ 第1回会合 議事録解説 |

|

| 核利益共同体に魂を売り渡した 日本の食品安全委員会 その② ICRP実効線量「1mSv」の落とし穴 |

|

| 元原子力委員会委員長代理・松原純子の講義 | ||||||||

前回までは、2011年3月17日の厚労省「暫定規制値」の設定後、その「違法状態」を解消するため、内閣府食品安全委員会に正式な「放射能汚染食品のリスク評価」に取りかからせ、ワーキンググループをスタートさせて、東北大学の山添康を座長に選ばせたところまでだった。 座長となって司会進行を任された山添は、早速座長代理に国立環境研究所・理事の佐藤洋を指名する。不思議なことに佐藤は先にも見たようにこの第1回会合に出席していない。ここまでは事務方と事前に打ち合わせて決まっていたシナリオなのだろう。 佐藤は東北大学名誉教授。医学系出身で専門は公衆衛生学。重金属による曝露影響に関する専門家とされる。 この会合の専門委員は原子力や放射線に関して専門家は少ない。従って専門的知見を補足しながらのリスク評価になって行かざるを得ない。また従ってどの方面の専門知識や知見を注入されるかが、リスク評価の決定的要因になるという構造をもっている。 座長、座長代理の決定に続いて、放射線の知見に乏しい専門委員のために「講義」が設定される。その講義を行うのが松原純子である。題して「食品と放射線」。同名の資料が事務方から準備されていたのだが、これは机上配布のみ。食品安全委員会のサイト(<http://www.fsc.go.jp/fsciis/meetingMaterial/show/kai20110421so1>)でも公開配布していない。 従って議事録のみから、松原が専門委員を前にどんな話をしたのかをたどってみよう。 松原は、『小泉委員長から食品についての基礎的なお話をまとめていただきたいという御依頼をいただきまして、私個人の見解でございますけれども、皆様の今後のワーキンググループの議論の参考になればと思いまして、短時間でございますが、このパワーポイントを用いまして説明させていただきます。』と切り出し、Bq(ベクレル)の意味など、全く素人相手にするような説明をする。 |

||||||||

| 細胞にとっては巨大なエネルギー量 | ||||||||

これはシロウト相手としてもひどい説明と言わざるを得ない。グレイ(Gy)とは、物質の放射線吸収線量の単位である。『1キログラムの物質に1ジュールの放射エネルギーが吸収されたときの吸収線量を1グレイと定義する。』(日本語Wiki「グレイ (単位)」) それでは、1ジュールとはどれくらいのエネルギー量かというと、「1ジュール(J)は、地球上でおよそ102グラム(小さなリンゴくらいの重さ)の物体を1メートル持ち上げる時の仕事」に要するエネルギー(日本語Wiki「ジュール」)だそうだ。これではなんのことかわからないので私たちに比較的お馴染みのあるカロリーに換算すると、1J(ジュール)は「約0.2389 cal」に過ぎない。「水1gを1℃上昇させるのに必要な熱量」が1カロリーだから、1J(ジュール)のエネルギーでは、水1gを1℃もあげられないことになる。私たちの日常の世界ではきわめてわずかなエネルギーでしかない。 ところがこのわずかなエネルギーが、私たちの体の中、それも細胞の世界、そしてそれを構成している分子や原子の世界に行くととんでもない莫大な量のエネルギーになる。 私たちの体を構成している細胞、細胞を構成している分子、そして分子を構成している原子は、電子と原子核で成り立っている。(そして原子核は中性子と陽子でできている)その電子1個を使ったエネルギーの単位がある。それが電子ボルト(eV)である。『1 V の電位差がある自由空間内で電子 1 つが得るエネルギーを 1 eV とする』(日本語Wiki「電子ボルト」) これではなんのことかわからないので、わかりやすく言うと1個の電子を0ボルトから1ボルトにまで引きつける力と考えることもできる。(下図参照)

電離放射線が1Gyも体の中に入れば、細胞を構成する分子や原子をばらばらにしてその機能を奪ってしまうほど厖大なエネルギーとなる。また私たちが頭に置いておかなければならないことは1Gyという単位には、すでに物質質量1kgあたりという平均化概念が含まれている、ということである。つまり物質1kgが平均に放射線に対して曝露した時、その合計エネルギー量が1Gyということだ。 |

||||||||

| シーベルトに含まれる平均化概念 | ||||||||

比較的均一な物質では、有効な概念であるが、生体(たとえばヒトの体)の中ではどうだろうか?「臓器1kgあたり1Gy」としてみよう。臓器1kgが全く平均して1Gyの被曝をするというのはおよそありそうにはない。ましてやその臓器を構成している細胞が1個1個同じ量を被曝すると言うことなどは全く現実的ではない。電離放射線の標的が臓器や器官でなく、それを構成する細胞であり、また細胞を形作っている分子や原子であることを考えると、「Gy」という概念は物質には適合しても、生体に対しては全く不適切な単位概念であることがご理解いただけよう。 ところが、この1Gyが生体に吸収されると1Sv(シーベルト)となる。ということは1Svにも、すでに「平均化概念」が前提されている。物質と生体では吸収量が違うからというのがICRP学説の説明で、これはその通りなのだが、実際には1Gy=1Svとして扱われている。 次にICRPの説明では、同じ1Svの吸収線量でも、放射線の種類によって生体のへ影響力が違う、とする。放射線の種類によって放出エネルギー量が全く異なるから生体への影響力が違うのは事実であり、ICRPはガンマ線を基準に採り、つぎのような表でその影響力の違いを数値化している。この数値のことを「放射線荷重係数」と呼んでいる。

この表を見て誰しもおかしいと思うのは、ガンマ線やX線のような光子線の係数が1で、ベータ線も1とする係数設定の仕方である。ベータ線が分子や原子に衝突した時の電離エネルギーは、ガンマ線に比べると数十倍も大きく、決して「1」とは言えない。またこれはアルファ線も同様で、5とか20とかという係数設定そのものが科学的根拠をもたず、恣意的な決め方である。 |

||||||||

| 核利益共同体に都合のいい係数設定 | ||||||||

このことはきわめて重要である。「放射線荷重係数」の設定の仕方で電離放射線の人体への影響が過少評価されることになるからだ。ところで、ベータ線やアルファ線の人体への影響を過少評価することは、核利益共同体、特に原発産業にとってきわめて都合の良い結果をもたらす。 というのは、事故時ではなく普通の操業の時に、原発が環境に放出する放射能は、低線量領域の放射能であり、低線量域で健康に損傷をもたらすのはほぼ100%内部被曝による。ガンマ線やX線が低線量内部被曝の線源となることはまずないが、逆にベータ線やアルファ線がほとんどの内部被曝の線源になっているからである。ベータ線やアルファ線を過少評価するということは、とりもなおさず低レベル放射線の人体損傷を、特にその内部被曝損傷を過少評価することに直結するのである。 さて、先ほどの吸収線量にこの放射線荷重係数をかけて算出するのが、等価線量(線量等量)である。単位はここでもSv(シーベルト)である。だから同じ1Svの吸収線量でもガンマ線だと係数は1だから、等価線量は1Svということになるが、アルファ線だと係数5であるから5Svということになる。ベータ線は係数1だから、それが外部から被曝しようが体の内部で被曝しようが1Svの等価線量と言うことになる。 ICRPは、基本的に内部被曝による損傷と外部被曝による損傷は同じ、言い換えれば内部被曝も外部被曝も同じ質の損傷と考える。だから外部被曝も内部被曝も無関係に被曝線量総量でその損傷全体を評価する。ところが、ある特定の放射線核種は、ある特定の臓器や器官に蓄積する、とも考える。そしてその臓器や器官に「がん」や白血病をもたらす、と考える。基本的にICRPが低線量被曝で生ずる健康損傷は「がん」と「白血病」(白血病は血液のがんである)に限定している。 だからICRPのリスクモデル体系は、「がん」と「白血病」だけをエンド・ポイント(疾病の最終的な終着点)として、どの臓器や器官にそのエンド・ポイントが発生するかだけを問題にする。 こうして各臓器や器官に被曝した放射線からどの程度生体が影響を受けるかという影響線量がはじき出され、そのために臓器や機関別に「リスク」係数を決めている。この係数のことを「臓器荷重係数」とICRPは呼んでいる。下表がその臓器荷重係数の例である。

これはきわめておかしな表である。各臓器や器官に対する係数はその時々のICRPの勧告によって少しずつ数字は変わるのだが、合計は常に「1.00」である。ICRPは臓器によって蓄積する放射線核種は異なる。たとえば「ストロンチウムは骨にたまりやすく、ヨウ素は甲状腺に集まりやすい。だから同じ線量を受けても臓器によってがんになるリスクは異なる」と説明しているが、この表を見る限りこの説明は間違っている。この表は全身の被曝線量を各臓器や器官に、そのリスクで割り振っているだけだ。だから常に合計が「1.00」、すなわち全身被曝線量となる。 先ほどの等価線量にこの臓器荷重係数を掛けて算出されるのが、「実効線量」である。しかもこれも単位は「Sv」である。(よく新聞やテレビ、政府発表で使われる「シーベルト」はほぼ100%実効線量としてのシーベルトである。) これまで見たように、放射線はその吸収線量から等価線量へと換算される時に、過少評価されている。特に内部被曝の最大要因であるアルファ線とベータ線が過少評価される。さらに等価線量から実効線量へと換算される時に、「臓器荷重係数」によってまた過少評価される。 この時の過少評価は数字上の過少評価だけではない。健康損傷の範囲を限定することでも過少評価が行われている。ICRP学説に従えば、電離放射線のエンド・ポイントはがんと白血病のみとされ、その他広汎な健康損傷は放射線に起因しないとされる。こうして、三重、四重の過少評価を受けて成立しているのが、「ICRP実効線量」である。 元原子力委員長代理松原純子が、『それを影響に換算して、シーベルトという、放射線に当たった影響度をあらわす単位になるのではないかと思います。』と言う時、放射線の影響度は、「実効線量」という形で、とるに足りない影響量として立ち現れることになる。 |

||||||||

| 「自然放射線」のトリック | ||||||||

さて、松原の話は、お馴染みの「自然放射線」の話になっていく。

松原がどんなスライドを提示しているかは大体想像がつく。恐らくは次のような表であろう。

あるいは次のような表かもしれない。

上図はABCC(原爆障害調査委員会)の後身である放射線影響研究所(放影研)が自身のサイトの「放影研のこれまでの調査で明らかになったこと」(<http://www.rerf.or.jp/rerfrad.pdf>)という記事の中で使っている表である。 この2つの表は基本的に同じ内容をもっている。そのいうところは次の通りである。

しかし本当にそうか? 上記2つの表および松原が示したスライドの表で共通点がある。それは、宇宙線(ガンマ線や中性子線)、X線など電離エネルギーが小さい放射線ばかりが例としてあげられていること。そしてこれが決定的な共通点だが、すべては外部被曝の例が挙げられていることだ。自然放射線の被曝もほぼ全て外部被曝である。外部被曝で当てはまることが内部被曝でも当てはまるならばこの表は一定の説得力をもつ。しかし仮に内部被曝と外部被曝は全く別なタイプの被曝で全く異なるリスクをもっているとすれば、どうだろうか?この表をもって福島原発事故による放射線健康影響はない、と云うことはできない。というのは原子炉周辺を除けば、「フクシマ放射能危機」で被る被曝は、100mSv未満の、そして多くは数mSv以下の内部被曝なのだから。 そして事実は、内部被曝は外部被曝とは全く別なタイプの被曝だ。当然健康損傷のあり方、リスクも違う。 上記の表では外部被曝の例で内部被曝による健康損傷を説明しようとしている。 |

||||||||

| 被曝のタイプと様々なリスク | ||||||||

実際、一口に「被曝」というが様々なタイプがあり、それぞれが固有のリスクをもっていて、一概に被曝線量だけでリスクを定量化するには無理がある。欧州放射線リスク委員会2010年勧告は、その第6章「ICRP線量体系における単位と定義およびECRRによるその拡張」の中で、低線量域における被曝をタイプに分類し、それぞれの被曝のタイプに対する生物学的損害係数を示している。それが下表である。  (出典:同勧告 第6章 日本語テキスト p53) 簡単に説明しておこう。「1」、「2」、「3」が外部被曝である。同じ外部被曝でも最低限この3つのタイプがある。特に重要なのが「3」の「24時間以内で2ヒット」のケースである。細胞は放射線に被曝(ヒット)すると、異常を起こした細胞を修復しようとする。 下図は「細胞周期のモデル図」である。通常細胞は「非複製モード」にある。それが、老化や寿命で細胞を増殖(複製)しなければならない時に複製モードに入る。しかし多くの細胞はほとんどの場合(全細胞の約90%)は、非複製モードにある。

要するに細胞がS期にあると放射線のリスクが600倍高くなるということだ。通常1回切りの外部被曝では、S期も順調に乗り切って正しい複製に成功する。これが細胞の修復機構が正しく機能した状態である。1mSvレベルの外部被曝では突然変異も起こさない。しかしもし細胞が「複製期」(S)にあると話は全然違う。前述のように感受性が数百倍も高くなるのだから、複製の失敗(突然変異)あるいは細胞死の可能性が高くなる。こうした細胞周期はほぼ24時間以内に起きる現象だから、外部被曝でも24時間以内に(つまり複製過程で)、もう一度ヒットを受ければ、その分リスクが高くなると言うわけだ。上記の表では人に対する損害係数だから、単純な1回切りの被曝「1」のケースに比べて10倍から100倍の損害係数を与えている。 |

||||||||

| 危険な内部被曝のケース | ||||||||

「4」から「8」が内部被曝の時の損害係数だ。内部被曝といっても「4」のように、取り込んだ放射線核種が1回切りしか壞変しない場合には、さほど大きな影響はない。この表では「カリウム40」の例が挙げられている。『たとえばカリウムは、生物の生息する自然において生きるのに重要な元素である。濃度関係を密接に保ちながら人間の体内で維持されており、1万個のうち1個のカリウム原子が半減期12億8000万年で崩壊する放射性同位体カリウム40であるにすぎない。』(ドイツ放射線防護協会編「フードウォッチ・レポート」p14) カリウム40は確かにベータ崩壊するものの、12億8000万年かけて半減し、その放出エネルギーは小さい。しかも約90%までは崩壊して安定的なカルシウムの同位体カルシウム40になるため、1回崩壊の核種である。従って内部に入ったとしてもその生物学的損害係数は、「外部1回切り」と同じ「1」の損害係数が与えられている。放射線物質はなんでもかんでも体内に入ると危険、というわけではない。 しかし「5」から「8」はそうではない。詳しい説明は省くが、2回以上の壞変をしたり、あるいは原子の中の電子の位置を狂わせたりするような、そのような放射線核種はきわめて危険であり、それぞれ状況や線量によって1から2000までの生物学的損害係数が与えられている。 松原がこの講義で「被曝」という時、それは実は上記表でいうと「1.」のケースを指しているにすぎない。問題は「1.」というきわめて特殊な被曝のケースで、被曝全体を論じそのリスクを論じているところにある。国際的「核利益共同体」にとってはきわめて「都合のいい真実」かもしれないが、「フクシマ放射能危機」で問題になるような「低線量内部被曝」には当てはまらない。むしろ「フクシマ放射能危機」で問題になる被曝は「5」から「8」までの被曝のケースなのだ。 |

||||||||

| 原子炉から飛び出す危険な核種 | ||||||||

そうした上で松原は次のように「暫定規制値」を評価する。

この松原の説明は明らかにおかしい。ヨウ素(特に131)、セシウム(137と134)、ストロンチウム(特に90)が特に警戒を要するのは、松原が説明するように甲状腺にたまりやすいだの、水に溶けやすいだの、骨にたまりやすいだのといった理由ではない。単純である。これら核種は原子炉の中から大量に出るからである。そしてこれら核種はベータ崩壊をして大量の電離放射エネルギーを放出し、体を細胞レベル、分子レベル、原子レベルで破壊していくからである。もし体の中に入れば、ごく微量でも十分健康損傷の原因になりうるからである。先の被曝の種類からいうと「5」から「8」のタイプの被曝に該当し、しかも、福島原発事故でも大量に放出された。 特にストロンチウム90は非常に不安定な核種で、ベータ崩壊をしてイットリウム90になるのだが、イットリウム90が短時間の間にまたベータ崩壊をして大量の電離エネルギーを出すので特に危険な核種である。次にこれらの核種に外部被曝をしても線源から2-3mも離れていれば、電離エネルギーの照射を受けることはない。これらの飛程距離は精々数cmで、低線量では多くの場合、体にすら到達できない。危険なのは体の中に入った時、すなわち内部被曝のケースである。体の中ではせいぜい数ミリしか飛ばないが、平均直径8ミクロン(100万分の8m。すなわち1000分の8㎜)程度の細胞から見れば損傷を与えるのに十分な飛程距離だからだ。すなわち大量に放出し、しかも内部被曝の場合、それぞれ人体に危険な大量のベータ線を放出するからだ。これらの核種が特に危険なのは、チェルノブイリ事故で十分学習済みだ。 前述ICRPの放射線荷重係数で、ガンマ線が1のリスクに対してベータ線が1という決め方が、内部被曝を想定した場合、いかに非科学的で荒唐無稽な係数設定であるかがわかろう。 |

||||||||

| 隠れているベータ線の過少評価 | ||||||||

松原はここでヨウ素といっているが話を簡単にするために、ヨウ素131でヨウ素を全て代表させよう。要するに100Bq/kgという規制値は、甲状腺に特別な等価線量を与えないための規制として設定され、ヨウ素131で汚染された食品を1年間食べ続けても大丈夫なように決められているというのである。 それでは、どれくらいの量を食べるかという例で出されるのが、チェルノブイリ輸入汚染食品の時の計算例である。 1日1.4kg平均摂取する。うち35%が汚染食品(輸入食品)だったとする。すると毎日490gの汚染食品を摂取することになる。365日摂取したとすれば、178.85kgほど1年間で摂取することになる。この摂取の被曝線量を年間1mSv以下に抑えるためには、どのくらいの設定をしておけばいいかと云う問題である。この場合「大丈夫」とする実効線量はどれくらいかというと、年間1mSvである。一方ヨウ素131の「換算係数」を「2.20×10-8 Sv/Bq」としてみると、ヨウ素131は1Bqあたり0.022μSvの実効線量に相当することになる。 年間被曝線量の上限は1mSvなので、これを上記係数を使ってベクレル(放射能濃度)に換算すると、約45,455Bqとなる。これが179.85kgの食品摂取で取り込んでいいヨウ素131の上限値だ。すると1kgあたり、約262Bqとなる。こうして放射能汚染食品の規制値が決まってくるわけだ。「暫定規制値」の場合は食品全体で受ける被曝の上限を年間5mSvとしているわけで、またその全てをヨウ素131で摂取するわけではないので上限規制値を冒頭に見たように「飲料水・牛乳、乳製品:300Bq/kg、根菜をのぞく野菜:2000Bq」とし、「十分安全サイドに立った規制値」と大手新聞・テレビを使って大宣伝した。 ICRP学説を信奉する学者(といっても日本では99%がそれに属しているが)は大まじめにこんな計算をして、「放射能安全神話」を振りまいている。 一見精緻で科学的と見えるこの計算だが、この計算の脆さは意外と明白である。この計算の元になっているのは「年間1mSv」という実効線量だ。実効線量は先にも見たとおり等価線量をもとにして作られている。その等価線量は吸収線量をもとに作られている。 ヨウ素131はベータ崩壊する。しかもその崩壊エネルギーは『崩壊の90.4%は0.61MeVのβ粒子が放出される。』(食品安全委員会WG提出資料「ヨウ素とりまとめ」34-35行<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/fukushima/foods/20110630_sfc6_I.pdf>参照のこと) ここでいう崩壊エネルギーは1gあたりである。体の中に入ったヨウ素131は1gあたり最低限61万電子ボルトのベータ粒子を放出し、電離エネルギーを放出し、その電離作用で細胞やそれを構成する分子・原子を破壊していく。ガンマ線のエネルギー量からすると数十倍に上る。それでも先にも見たようにICRPの放射線荷重係数はガンマ線と同じ「1」なのだ。そしてその係数を使って、ヨウ素131の等価線量が決定され、その等価線量を津使って実効線量が決定されている。またその実効線量を使ってこれも先に見た「ヨウ素131換算係数」が決定され、放射線濃度(ベクレル)との換算が行われ、そして食品の放射能汚染上限値が決められている。仮に内部被曝におけるベータ線の放射線荷重係数を1ではなく10としてみよう。するとたちまち1mSvの等価線量は10mSvとなり、1kgあたりのヨウ素131汚染食品の摂取上限は、262Bqでなく、その10の1、約26Bq/kgとなるのである。 これを「科学」というためには、「ベータ線」の「放射線荷重係数」が内部被曝の場合でもガンマ線と同じ「1」であることをそれこそ科学的に証明しなければならない。しかし、これは証明できない。エネルギーは明らかに違うのだから。言ってみればICRPの「放射線荷重係数」の体系自体も机上で作られた仮説にすぎない。ヨウ素131による食品摂取の比率や割合も仮説、あれもこれも仮説、そうした証明できない仮説のうずたかい堆積物の上に「放射能汚染食品」の汚染上限値が決められているのである。 こうしてもともと存在した「ベータ線」や「アルファ線」に対する極端な過少評価は次第に隠されていく。 |

||||||||

| シーベルトに前提される健康損傷の範囲 | ||||||||

さらに、こちらの方がより深刻で基本的な問題なのだが、「実効線量」(シーベルト)という概念に暗黙に前提されている「健康損傷の範囲」の問題がある。これまで見てきたように、ICRPの学説に従えば、低線量放射線被曝による健康損傷は、「致死性がん」と「白血病」のみとしている。(厳密にはICRPは他にIQ低下を認めている。さらに損傷の遺伝も認めている。しかし遺伝は動物実験では確認できているが、ヒトでは確認できていない、といっている。) だからICRPが「公衆の被曝線量年間1mSv」という時、想定している健康損傷は「致死性がん」と「白血病」だけだ。 しかし、本当にエンド・ポイントは「致死性がん」と「白血病」だけなのか?もし仮にエンド・ポイントが「致死性がん」と「白血病」だけではなしに、広汎な健康障害、例えば心臓疾患、呼吸器系疾患、糖尿病を含むあらゆる成人病、それにとどまらず生殖機能の異常、胎児発育不良、死産・流産の重要な原因因子となっているとすれば、ICRPの実効線量の概念は全く役に立たない、非科学的な概念、ということになる。 実際、電離放射線の標的が臓器や器官などではなく、細胞やそれを構成する分子(特に巨大分子)であるとすれば、エンド・ポイントが各臓器の「がん」や白血病だけと考えるのはナンセンスである。各臓器や器官を構成する細胞が破壊されていくのだから、ありとあらゆる疾病が発生するはずである。 |

||||||||

| 原爆ぶらぶら病 | ||||||||

広島原爆の後、「原爆ぶらぶら病」と呼ばれる病気がはやったことがある。日本語ウィキ「原爆ぶらぶら病」は次のように言う。

特にどこといって悪いところがないのに、働けない、これは「怠け病だ」という言い方もよくされた。

つまり、「原爆ぶらぶら病」は広島原爆特有の現象ではなく、核被害とセットの現象であることがわかる。上記日本語ウィキペディアでは指摘していないが、イラク戦争でアメリカ軍が大量に使った劣化ウラン弾の被害にあったイラクのある村を調査した広島大学原爆放射線医科学研究所(原医研)のある医科学者が、「原爆ぶらぶら病と全く同じ症状を示す人が多かったんだよね。」と首を傾げていたのを思い出す。 しかし、電離放射線の低線量内部被曝が、体全体の細胞を破壊し、各臓器や器官の正常な機能を徐々に破壊していくからだと考えてみれば、「原爆ぶらぶら病」もさほど不思議なことではない。全体的な抵抗力低下、ストレス耐性の低下、免疫機構の低下、全身機能低下、一言で云えば加齢によらない老化(非特異老化)の一つの現象だと考えることができる。ただこの原因を突き止めるためには、分子生物学や細胞レベルの障害研究が必要だ。だから「原爆ぶらぶら病」と低線量内部被曝の因果関係を医科学的に突き止めるほど、医科学の側が発達していないと考える方が妥当だろう。 |

||||||||

| 実に幅広い様々な健康損傷 | ||||||||

実際のところ、低線量放射線被曝での健康損傷エンド・ポイントは「がん」や白血病だけではない、と指摘する科学者も、チェルノブイリ事故の実態が次々と判明し始めた2000年代に入ってめっきりと増えた。ICRP(国際放射線防護委員会)に対して鋭い批判を浴びせている科学者による市民組織、欧州放射線リスク委員会(ECRR)はその2010年勧告で、「第13章:被曝のリスク:がん以外のリスク」という一章を設け、次のように指摘している。(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/pdf/ecrr2010_chap13.pdf>)

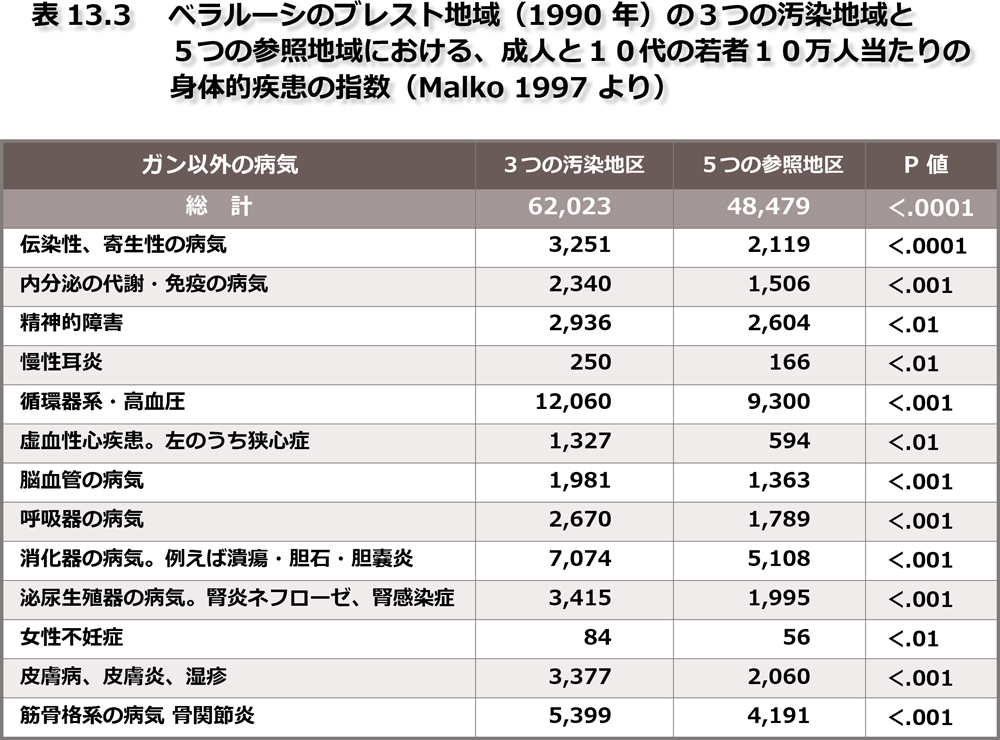

さらに4節「低レベル放射線被曝による幅広い健康損傷」では、チェルノブイリ事故による健康損傷を詳しく調査研究したベラルーシのミハイル・M・マルコ(Mikhail V. Malko)の研究を引用し次のような表を掲げている。(同勧告日本語テキストp5に掲載)  これで見る限り、低線量被曝の影響(そのほとんどは内部被曝に起因する)は、幅広い健康損傷であることが見て取れる。 そして、ECRRは1mSvの被曝をした時(1年間1mSvという意味ではない。累積被曝線量である。それは2年間で達するかも知れないし、ほんの数時間で達するかも知れない)、その人が一つ以上の病気を発症し、あるいは「生活の質」に悪影響を受ける病状となる確率を0.1%としている。(同p6) (健康であることは「生活の質」“Quality of Life=QOL”を支える必須条件である。健康でなければ高いQOLは望めない) つまり確率的に言って、「1mSvの被曝」は1000人に1人の割合で何らかの病気を発症し、その人を苦しめるかあるいは「生活の質」を落とすことになる。さらに続けて、 『これは保守的な見積もりであるだろうと考えており、さらに正確な数値を確立するための研究を勧告する。』(同p6) ICRPの「実効線量概念」は、「がん」や「白血病」だけを疾病のエンド・ポイントとしている限り、実効線量概念を使って自分たちの危険度を測ろうとすることは、私たちにとっては「盲目の大きな落とし穴」となる。「1mSvの健康リスク」という時、ICRPの実効線量概念では実は健康のリスクを指しているのではなく、「がん」や「白血病」になるリスクをしか指してはいない。「がん」や「白血病」を氷山の一角とすれば、水面下の厖大なあらゆる種類の健康損傷は全く無視している。電離放射線の恐さを極端に過少評価することになる。またそれが国際的な核利益共同体の狙いでもあろう。 |

||||||||

| (以下その③へ) | ||||||||

|

||||||||