| (2011.10.15) 2012.5.18 タイトル変更 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 【参考資料】ヒロシマ・ナガサキ・フクシマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

がんに集中するICRPと幅広い健康損傷に注目するECRR -リスク観の違い |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 自然放射線とは何か? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さて話はやっと電離放射線の低線量被曝とは何か、その健康に対する危険(リスク)とはどのようなものか、これを調べるには方法論として疫学を使わざるをないが、疫学研究とはどうあるべきかという議論を第7章と第8章で展開する。こうしてECRRが低線量被曝の問題として扱う範囲とそのアプローチの方法論を明確にしておいてから、第9章「低線量被曝時の健康影響の検証:メカニズムとモデル」、第10章「被曝に伴うガンのリスク、第1部:初期の証拠」、第11章「被曝に伴うガンのリスク、第2部:最近の証拠」という、いわばこの「2010年勧告」のハイライト部分の一つに入っていくわけである。(もう一つのハイライトは第14章「応用の例」だろう) その意味では、第7章や第8章はもっとも退屈な部分ということにはなるのだろうが、逆に極めて基本的な章だけに、ICRPの学説や信条の誤りやごまかしがよく見えてくるという章でもある。 第7章は、自然放射線の話から始まる。自然放射線被曝は典型的な低線量被曝である。しかも、その多くは私たちが普通の環境で被曝する放射線でもある。しかもこうした自然の放射線源で、ごく一部の例外は別として、健康損傷を起こしたという証拠はない。であるだけに、人工放射線の低線量被曝と対比させて、「低線量」という共通点だけを取り出して、「人工放射線による低線量被曝は健康に害がない」というキャンペーンによく使われている。 ところが、自然放射線と人工放射線の被曝の形態(例えば内部被曝と外部被曝)、物理化学的形態の違い(例えばガンマ線や中性子線とアルファ線やベータ線の電離密度の違い)、一言で云えば、細胞やDNAに対するメカニズムの違いを全く無視して行われるこうしたキャンペーンは、低線量内部被曝の深刻な人体への影響を考えれば、「悪質なプロバガンダ」を通り越して「犯罪」とも言うべきであろう。 こうした「キャンペーン」は世界中で行われているものらしく、それに警告を与える意味でこの章は、自然放射線から記述を開始したものと見える。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 朝日新聞の広める放射能安全神話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

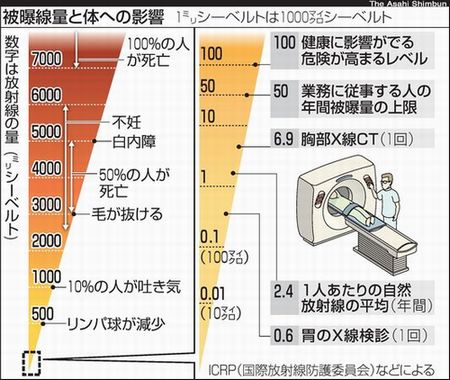

例えば下図は、フクシマ原発事故からちょうど2ヶ月たった朝日新聞の2011年5月11日付け「特集 東日本大震災」の「いちからわかる 放射能と健康との関係」と題する特集記事に掲載されていた表である。

この表では被曝線量100ミリシーベルト未満を低線量被曝として、胸部CTスキャンの1回被曝線量を6.9ミリシーベルト、1人あたりの自然放射線被曝線量を年間2.4ミリシーベルトとし、胃のX線検査での被曝線量を1回0.6ミリシーベルトと図示している。 つまり自然の放射能を年間2.4ミリシーベルト浴びて人間は何ともないのだから、それ以下の放射線は健康には全く影響はないことを匂わせている。匂わせているだけでなく、記事中では、(この記事は岡崎明子という記者と編集委員の浅井文和という人物の署名が入っている) 『Q 放射線を浴びるとどんな影響があるの?』という質問に対して『細胞の中の遺伝子が壊れたり、構造が変わったりする可能性があるが、少量の放射線なら人体には影響しない。しかし大量に浴びると、体に備わっている修復能力が追いつかなくなる。すると、体にいろいろな障害が出るんだ。』と書いている。 放射線の核種を無視して、さらに内部被曝と外部被曝の区別を無視して、「少量の放射線なら人体には影響しない」と断言するのだが、その材料に使われているのが、自然放射線である。(なお自然放射線の2.4ミリシーベルトは世界平均である。フクシマ原発事故前は日本の平均は1.5~1.6ミリシーベルトだった。) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| CTスキャンやレントゲンは安全ではない | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

こうしたプロパガンダに対して、第7章は『「神の振る舞い」(すなわち自然放射線)と人間活動(すなわち人工放射線)との比較については、それぞれの被曝は細胞もしくはDNAレベルで評価されるべきであり、したがって異なるタイプの被曝の比較は危険であるという原則を確立しておきたいと強く考えている』と1本釘を刺している。 話が横道にそれるようだが、朝日新聞の図表で、CTスキャンやX線検査の例を挙げている。これは別な意味で悪質である。CTスキャンやX線検査による被曝(医療被曝)は、健康に害がないから許容されているのではない。検査で受ける利益と被曝による健康損傷とを天秤にかけた時に、検査で受ける利益の方が大きいという理屈で許容されているのである。従って医療被曝には上限値はない。その検査の必要性に応じて医師が判定するという建前になっている。 (実際には、X線検査やCTスキャン検査で挙げられる利益のために、医師側が十分な警告を行わないという傾向が、アメリカや日本ではある。レントゲン撮影やCTスキャンも被曝である以上、それは危険な行為だという認識が必要だ。これでは核産業の尻馬に乗って医療業界も大もうけと言われても仕方がない。) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 朝日新聞の広める放射能安全神話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 自然放射線源の4つのカテゴリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さて、ECRRは自然放射線の線源を次の4つのカテゴリーに分けている。 (1)宇宙放射線 (2)岩石及び土壌中の天然同位元素からの外部ガンマ線 (3)体内の天然同位体からの内部放射線 (4)岩石及び土壌中からのラドンとトロンガス、及びそれらの崩壊生成物 これをICRP学説に従う自然放射線のカテゴリーと比べてみよう。 たとえば日本語ウィキペディア「自然放射線」は次のようにいう。

この分類に従えば、 (1)宇宙放射線 (2)地殻・建材など自然放射線核種 (3)カリウム40や炭素14など体内に存在している自然放射線核種 (4)空気中に含まれているラドン(などの核種) という事になる。いったいどこが違うのだろうか? 最大の違いは(2)と(4)である。たとえば建材などに自然の放射線が含まれているのであろうか?また空気中に含まれているラドンなどはもともと空気中に含まれているものなのか? 第7章は次のようにいう。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人造放射線と人工放射線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

典型的にはラドンであろう。ラドンとはいったいなんであろうか? 日本語ウィキペディア「ラドン」は次のように説明する。

まるきりわけのわからない記述である。もう少し言えば、ウラン鉱山とラドンの関係からできるだけ目をそらせようとする記述である。 原子力資料情報室は次のように言う。(15.ラドン-222 222Rn)

つまり、ラドンとはその同位体の一種、ラドン222のことであり、先ほどECRR勧告で引用したトロンとはラドン220のことだ。

ここでの記述で重要なことはウラン岩石(精製前のウラン原鉱)1トンあたり120億ベクレルが含まれるということだ。ラドンやトロンは希ガスで自然ではガス状で存在する。だから、地表の割れ目から大気中に自然に出てくることもありうる。ラドン(ラドン222)やトロン(ラドン220)が自然に大気中に漏れ出して来た場合、これは自然放射線だが、もしウランを採掘しようとして地表を掘り返し、ウラン原鉱やその精製過程からトロンが出てきた場合はどうなるか? これは「人的活動によって補強された」放射線ということになる。こうした放射線源をECRRは濃縮されたウラン235やプルトニウムの同位体や化合物など完全な人工放射能と区別して人造放射能と呼んでいる。 先ほどの日本語ウィキペディア「自然放射線」の分類とECRRの分類の最大の違いは、こうした人造放射能を「自然放射能」とは区別しているのがECRRの分類、人造放射能まで自然の放射能に分類しているのが、日本語ウィキペディアということになる。 これは、放射線源の分類における科学観の違いと言うよりも、電離放射線の人体及び環境に対する深刻な影響をどれほど大きく見るかという「放射能観」の違い、というべきであろう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ラドンの過大評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ICRPを初めとする核産業推進派は、こうした人造放射能を含む自然の放射能の影響評価を、彼らが普段に放出する人工放射線(事故を起こさなくても核装置・核設備は厖大な人工放射能を放出し続けている)の過小評価に結びつけている。特にラドンとトロンの影響を過大評価し、人工放射能の健康影響を人造放射能を含むラドンのせいにしようとする傾向にある。 たとえば、国際保健機関(WHO)が、2009年に発表した「WHO 屋内ラドンハンドブック公衆衛生的大局観(要旨)」を見てみよう。(<http://www.niph.go.jp/soshiki/seikatsu/radon/WHO_radon_handbook.pdf>) これを読むと、放射線によるガンの発生はすべてラドンのせい、と言わんばかりだ。 ECRR2010年勧告は次のようにいう。

けだしそのとおりであろう。核時代とはなにも、核兵器や原発ばかりではない。それを取り巻くあらゆる産業や人間的営みから発生する放射性物質から人間と環境のすべてのDNAが攻撃を受ける時代が、「核時代」なのだから。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人工放射線源の7つのカテゴリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

こうして話は人工放射線源にうつっていく。 (なおECRR翻訳委員会は、人工放射能をartificial radioactivityの訳語にあて、人造放射能はman-made radioactivityの訳語に当てている。この区別に私も従っている。) ECRRは先の自然放射線源に対して人工放射線源には次の主要な7つのカテゴリーがあると言っている。

ICRP系の学者によってもこうした放射線源は認識されている。しかし、そのリスク評価の基準は当然のことながら全然異なっている。次の表は第7章に掲載された、ICRPのモデルに従って計算された、人工放射線の線量である。ただしこの表はイギリスの住民が被る被曝線量である。(数字の根拠は原子放射線の影響に関する国連科学委員会-UNSCEAR2000の報告に基づく<http://www.unscear.org/unscear/publications/2000_1.html>) 表1:人工放射線の被曝線源とICRPモデルによる線量(イギリス住民の例) (*ECRRは別途のモデルに従って別な結果を導いている。「備考」はECRRによるコメント。)

自然の放射線源は、特にラドンは、肺ガンの発生源として過大に評価され、逆に人工の放射線源は、上記表に見られるように過小評価する、というのがICRP系機関の共通した特徴である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 人間中心で環境に放出される放射能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

核施設や核設備、核装置から放出される(それが事故であれ通常運転であれ、また実験や研究であれ)人工電離放射線の影響はどうやって定量化されるのであろうか? ECRR2010年勧告の第7章は次のようにいう。

それに続く次の記述は、当然の話だが、こうして改めて指摘されると、その重要性に気づかされる。

福島原発事故による放射線影響を考える場合でもそうだが、私たちはまず電離放射線の人体への影響をまず考える。それはそれで緊急事態であり正しい対応なのだが、より大局的には、まず生態系や食物連鎖のこと、生物圏内での残存、大きく云えば環境全体の影響をまず考えなければならない。 というのは私たちは、環境の一部分なのだから。福島原発事故でも、この大局観がともすれば失われている。放射線の人体への影響中心に問題を組み立てているため、たとえば、「わら」が放射能に汚染されていることにまず注意が向かない。それに気がつくのは、そのわらを飼料としている肉牛が放射能に汚染されていることが分かった時だった。放射能除染作業と言うが、それは人間中心ではなく、環境中心に考えれば、ある一定部分の汚染を別な部分に移行させるだけに過ぎない。環境全体の放射能汚染には変化はない。(地中深く埋めようとそれは同じ事だ。地中や地下も環境の一部なのだから。) 山林の汚染、海洋の汚染、川や沼や湖の汚染・・・そこに人が暮らしていようがいまいが、環境はすべて内部でも外部でも繋がっており、言い換えれば一つの系であり、人間はいかに影響力のある存在といえども、その系の一部分にすぎない。 その系の一部分として、「ヒトによる放射性物質の摂取と体内での生理学的分配および生化学的性質、エネルギー付与」、言い換えれば「健康損傷に対する影響」を考えなければならない。今その視点が失われているといえば言い過ぎとすれば、極めて過小評価されている。その過小評価が、対応の誤りに直結している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 地球40億年の歴史を無視 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

もともと原子力発電(核発電)は、その放射性廃棄物の処理の一つ未解決のまま、実用操業に入ってしまった技術体系である。未完成な技術という言い方もあるが、地球40億年の歴史を無視した「未解決の技術」という言い方もできる。そのような発想の背後にあるものの考え方は、自然は人間が利用しそこから便益を獲得するために存在する、という哲学だった。このような哲学のもとでは、「自然」は常に征服する対象だった。人間社会に便益を与えるための「奪う対象」だった。 こうした哲学をECRR2010年勧告は、その第4章で「人間偏重主義」(ヒューマン・ショービニズム)と呼んだ。 (第4章「第1節 提出されている問題」及び「第2節 人間偏重主義」 <http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/pdf/ecrr2010_chap1_5.pdf>、 あるいは「第4章 放射線リスクと倫理原理」の「人間偏重主義」 <http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/fukushima/ECRR_sankou_02.html>を参照の事。) ECRRは、欧米の思想の底流には今なおかつ「ヒューマン・ショービニズム」が流れている、と指摘し、その典型的なあらわれが人類による「核開発」だと言っている。「核技術とその大規模な軍事応用や産業応用」を否定するなら、その思想も否定しなければならない。 ところが、福島原発事故の対応を見る限り、やっと「原発安全神話」は克服しつつあるように見えるが、それと一対の関係にある「放射能安全神話」はまだまだ大手を振って闊歩しているし、その根底にある「ヒューマン・ショービニズム」は全然克服できていない。 従って、この放射能危機に対応するに当たって、除染であるとか、「風評被害」などという訳のわからないシロモノを言い立てながら、放射能に汚染された土地に依然として人々を縛り付け、基準値内と称して汚染された食品を市場に流通させようとしている。私たちは自然の一部なのだ。その自然(環境)が放射能に汚染されていて、どうして私たちだけが無事であると考えることができるのか。それとも放射能に汚染された環境を征服できるとでも考えているのか。 航空機事故や鉄道事故、あるいはカドミウムなどによる環境汚染とは全然別種の事態に私たちは今直面している。人工放射線による健康損傷は、地球40億年の歴史を逆転させようという問題でもある。 ICRPによるアプローチは、人工放射線に環境汚染、生態系の破壊、人体に対する健康損傷の徹底的な過小評価のアプローチだともいえよう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 確率的影響はガンだけ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

典型的には、電離放射線の人体に対する健康損傷を、ガンや遺伝的影響に限定する学説である。ICRPは電離放射線の人体に対する影響を確定的影響と確率的影響の2種類にまず分類する。 たとえば電気事業連合会のサイト「でんきの広場」では、確定的影響と確率的影響について次のように説明する。(<http://www.fepc.or.jp/learn/houshasen/eikyou/kakuteiteki/index.html>)

それでは、ICRPは確定的影響をもたらす「しきい値」はどの程度だといっているのか? 何度も引用する財団法人「高度情報科学技術研究機構」(RIST)の運営する「原子力百科事典」ATOMICAは次のように言う。

この記述を読むと、1Gy(グレイ)程度が確定的影響と確率的影響の「しきい値」であるようだ。1Gyとは物質の放射線吸収線量であり、もしその放射線がガンマ線やX線であるとすると生体吸収線量では1シーベルトになる。1シーベルト以上の吸収線量になると、不妊、白内障、急性被曝の嘔吐、脱毛などの身体的影響があらわれるというのだ。これらはガン以外の症状である。 ところが確率的影響の世界ではガン(白血病を含む)以外には動物実験で確認された遺伝的影響しかないというのだ。 整理すると確定的影響の世界では、ガンを含んで様々な影響があらわれるが、確率的影響の世界では「ガン」と動物実験で確認された遺伝的影響があらわれると云うことになる。おかしな理屈である。 さらにおかしいのは、「嘔吐」や「脱毛」が「不妊」や「白内障」と並列的に「身体的影響」として扱われていることだ。嘔吐は日常生活の中で私たちがしょっちゅう体験することだ。悪いものを食べても嘔吐するし、気味の悪い体験をしてさえ嘔吐することがある。嘔吐自体は何も説明していない。それを「急性被曝の嘔吐」と言い換えてみても同じ事だ。 問題は何故嘔吐するのか、何故脱毛するのか、である。電離放射線のために何かが体の中で起こり、それが原因となって「嘔吐」したり「脱毛」したりするのである。 こうした様々な身体的影響が電離放射線のために起こるのであるとすれば、それが確率的影響の世界でも様々な身体的影響があらわれるはずだ。しかしICRPはそれを「ガン」のみに限定する。(動物実験による遺伝的影響をのぞけば) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電離放射線の影響は細胞に対する攻撃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ECRRは次のように説明する。

電離放射線による健康損傷に関する説明としては、この方がはるかに首尾一貫しており、説得力に富んでいる。電離放射線による電離現象が細胞に損傷を起こし、DNAを破壊するなら、その細胞で作られた臓器や組織が損傷を受け異常を起こすのは当然のことだ。嘔吐や脱毛はそうした原因の、表面に現れたほんの一端に過ぎない。

以下が低線量被曝におけるICRPとECRRのリスク評価比較表である。

この表を見るとICRP(及びICRP系放射線リスク評価機関)が、放射線による健康損傷のリスクをほぼ致死性ガンに絞っているのに対して、ECRRが幅広い健康損傷を認めていることがわかる。 私たちはどちらが真実なのかを十分見極める必要がある。もしECRRが正しいとするなら(私はそう考えている。ICRPの説明は矛盾に満ちている。)、フクシマ危機に対処する仕方が全然違ってくるからだ。幅広い健康損傷は単に健康損傷に止まらない。それは一人一人の「生活の質」(Quality of Life- QOL)に対して大きな影響をもたらすからだ。QOLに対する最大の敵は、様々な形での健康損傷である。いかなる形やスタイルにしろ質の高い生活を送るにはできるだけ健康であることが欠かせない。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 電離放射線は細胞ガン化のきっかけ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

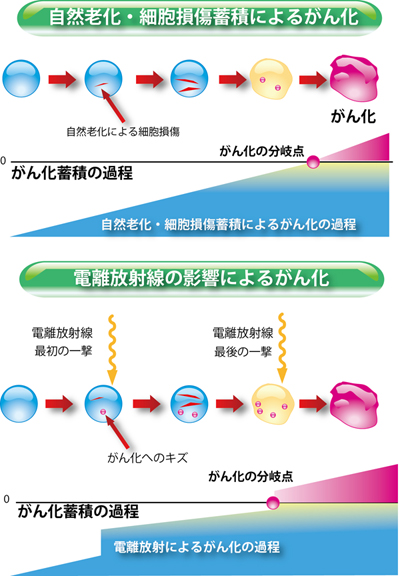

ガンはこうした健康損傷のもっともわかりやすい、典型的な形態であるに過ぎない。

要するに年を取るにしたがって人間誰しもガン細胞を発生する確率が高くなる。細胞のガン化は一種の老人病なのだから。ところが電離放射線で損傷を受けた細胞はその複製過程で遺伝的変異を起こし、細胞のガン化を促進する。したがって表面的には老人といわれる年齢でなくても、その細胞はすでに十分老人化しており、ガン化するということだ。これが電離放射線による健康損傷の本質的働きである。 この意味では、ある被曝は細胞にとって最初の損傷(ガン化への開始)であるか、途中の損傷(ガン化の促進)か、最後の損傷(ガン化への最後の一撃)であるかのいずれかという事になる。(下図イメージ図参照の事)

加えて電離放射線の被曝は2つのことを促進する。すなわちガン化への促進と体の中に備わったガン細胞監視機構の抑制である。これはガン化へのアクセルが踏まれるか、あるいはガンを抑制する機構に対してブレーキが効くか、あるいはその両方が同時に起こるか、のいずれかの状態に例えることができる。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ガン化のリスクは実効線量がものさし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

こうした電離放射線の健康に対する損傷はどのように評価されるのかと言えば、それはICRPにおいては、実効線量(実際に人体に与える影響に相当する電離放射線の吸収線量)の大きさである。この実効線量の大きさが発ガン率(発ガンのリスク)を決定するという構造をもっている。 ところがこの実効線量という概念は、ECRRによれば、「数多くの誤差と誤った仮定が存在し、しかもこの誤りが表面から見えないようにしてある概念」なのである。 ICRPの実効線量とは、文科省の委託を受けて「日本の環境放射能と放射線」というサイトを運営する財団法人日本分析センターによれば、

要するに吸収線量に放射線荷重係数と臓器荷重係数を掛けた数字が実効線量ということになる。下表がICRPによる臓器荷重係数の例である。

初めてこの表を見る人にはなんの事かわからないであろう。これは臓器荷重係数というよりも、全身に放射線を浴びた時の臓器別割り振り表である。(部分の数字はその時々によって変わるが、総合計が1となることは変わらない。) 全身被曝した時にはこの表はあるいは役に立つかも知れない。しかし内部被曝の時はどうなるか?内部被曝では臓器全体が均一に被曝することすら希である。内部被曝の場合、標的は細胞である。場合によれば染色体やDNAを構成する分子が標的である。こんな表が何かの役に立つとは思えない。しかし、ICRPは外部被曝・内部被曝を特に区別しない。被曝線量全体を問題にする。したがって上記表に従って、臓器荷重係数をかけて、組織や臓器のガン化のリスクを定量化する。 一方放射線荷重係数はどうかというと、以下の表がそうである。 (<http://search.kankyo-hoshano.go.jp/food2/Yougo/h_kajyu.html>を参照の事。)

この表に従えば、ガンマ線(光子)もベータ線(電子)も係数は1である。中性子線は、励起エネルギーによって5~20の範囲で荷重係数を決めている。アルファ線だけは励起エネルギーに関係なく係数を20としている。 上記の表で「10keV」と表記してあるのは1万電子ボルト(k=1000)である。「2MeV」と表記してあるのは200万電子ボルトである。電離能力は200倍の差がある。にもかかわらず、係数の違いは4倍でしかない。ましてや、細胞レベルでの生化学的反応や応答は全く無視している。ICRPの体系は徹底的に物理量なのである。 この臓器荷重係数と放射線荷重係数を吸収線量にかけた数字が実効線量であり、それで電離放射線被曝のリスクを計量するというのである。しかもその健康リスクはほぼ「致死性ガン」にのみ絞っている。 福島の子供たちが安全か、安全でないか、あるいは校庭で遊んでいいかどうか、遊ばせるにしても1日何時間までなら許されるか、などという議論はこうしたICRPの徹底した物理学の世界から判定されているのだ。ICRPに従えば、人間はまるで均一にできあがっているロボットのようである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全体的な健康損傷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ECRRは、当然のことながら、こうしたICRPのリスク体系に警鐘をならす。

「1mSv・ECRR」というのは、ECRRの体系に沿って計算した吸収線量(ないしは実効線量)のことである。ICRPのリスクモデル体系に沿って計算した吸収線量(ないしは実効線量)は時々「mSv・ICRP」と表記して区別している。 ECRR2010勧告の第6章で記述されているように、ECRRのリスクモデルの体系は基本的にICRPの体系の拡張である。 ICRPの体系や概念を踏襲しながら、現実に生起してきた放射線障害にそれこそ帰納法的に学びながら、リスク係数を修正あるいは追加しながら、自らの体系を構築している。 最大の違いは、電離放射線の健康損傷をガンに限定せずに、疾病一般に拡大したことだ。これは「第13章 ガン以外のリスク」で比較的詳しく論じられている。 次の大きな違いは、80年代ICRPが導入を検討しそして放棄した損害強調荷重係数「N」の導入である。ECRRにあっては、Nの構成成分は、生物物理学的損害係数と同位体生化学的損害係数の2つである。

(詳細は「第6章 単位と定義及びECRRによる拡張」の②及び③を参照の事。<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/fukushima/ECRR_sankou_08.html><http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/fukushima/ECRR_sankou_09.html>) 損害強調荷重係数の導入によって、ECRRのリスクモデルは、低線量内部被曝におけるリスク評価が、ICRPに比べて格段に実態に近くなった。 この損害強調荷重係数の導入によって、同じ「シーベルト」の単位を使って健康損傷に対する実効線量を表現するにあたり、ICRP単位とは別にECRR単位が生まれ、時に「mSv・ECRR」という書き方で記述されている。 それでは、両者の間にはどのくらいの差があるのだろうか? 一般的に(つまり、放射線の核種やDNAとの親和性を無視して)比較するのは難しいのだろうが、ECRR自身は第7章の中で次のように言っている。

だから乱暴に言ってしまえば、内部被曝に関する限りECRRは、ICRPの表記より平均250倍リスクが高いと見ていることになる。 だからICRPの公衆被曝線量の上限「年間1ミリシーベルト」は、これが全て内部被曝によるものだとすれば、ECRRはこれは250ミリシーベルトに相当するとみなしている事になるし、またECRRが公衆被曝線量上限を「年間0.1ミリシーベルト」にすべきだと言っているが、これはもし全て内部被曝によるものだとすれば、ECRRは「ICRPの年間25ミリシーベルト」に相当すると見ていることになる。 ここではECRRは、内部被曝に関してICRPよりも平均250倍のリスクがあると考えていることを確認しておくことが重要だろう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ICRPの低線量被曝に関する枠組み | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

次にECRR2010年勧告は、低線量におけるガンのリスク関するICRPの学説について紹介している。ICRPのものの考え方を理解する上で重要だと思われるので、第7章の記述の流れに沿って勉強しておこう。 まず理解の枠組みとして次のことを確認しておこう。

ただしこの3つの枠組みは医科学的に検証されたものではない。特に枠組み1の異様さは前にも指摘した通りだ。 その枠組みの中で、ICRPは2つの「ガンリスク予測モデル」を用意している。 一つは「相乗的リスク予測モデル」である。ECRRの記述に従えば、『被ばくによる過剰死が同一のガンについての自然死と時間に対して同じパターンを持つ』とするものである。『もしもこのパターンが寿命を通して続くのであれば、ガンの自然死と放射線被ばくによる過剰死との間には単純な比例関係があることになる。』 ATOMICAはこの相乗的リスク予測モデルについて次のように説明している。

ガンのバックグラウンド死亡率(自然の死亡率)は、高齢化が進むにつれて増加する。放射線によるガン死亡率も高齢化が進むにつれて、自然の死亡率の増加の割合に比例して増加する、という予測モデルである。 (私の率直な疑問は、たとえばガンによる死亡をどうやって自然死と見極めるのかという点でことである。言い換えればある人のガン死-たとえば胃ガン死を100%自然死、100%放射線による過剰死、と見極めることはできないし、実際にそんなことは起こりそうにない。ガンによる自然な死と放射線の影響は互いに絡まり合い、電離放射線は細胞のガン化に対する様々な段階での引き金になって人の死を早めていると考える方が実際に起こっている事に近いと思われる。それともうひとつ、「加齢に伴うガンの自然死の割合で放射線による過剰死は、加齢に伴い増加する」というこれだけ簡単なことを、ATOMICAはなぜこのようにわかりにくく記述するのだろうか?) もうひとつのリスク予測モデルは「相加的リスク予測モデル」と呼ばれるもので、ECRRは『(放射線によるガンの過剰死は自然死とは独立して広がっていると想定している。その率は被ばくの後に増加し一定の値をとる。すなわち段差となって現れるとされる。』と説明している。 ATOMICAの説明は、

この説明は明らかにおかしい。文章は「放射線被曝によるガン」について論じている。にもかかわらず途中から説明の主題が「潜伏期間後の着目する種類の障害(たとえば胃がん)によるリスク」と胃ガン一般にすり替わり、「放射線被ばくによるリスクとバックグラウンド・リスクとの両者が関与する。」と結んでいる。しかし実際にこの両者に相関関係のないことは、「単純に加え合わせるモデル」としている事からもわかる。要するにこの予測モデルは、自然死と放射線によるガン死とを全く独立して扱ったものに過ぎない。 (しかしここでも私は同じ疑問を持つ。自然死によるガン死と放射線によるガン死をどうやって見極めるのであろうか。) なおこのATOMICAの説明では、ICRPは1977年勧告では「相加リスク予測モデル」を採用、と記述しているが今では「相乗リスク予測モデル」を採用している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 名目確率係数(リスク係数)とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

さらにICRPは「名目確率係数」を採用している。これはある決定的な被爆者集団(たとえば広島・長崎での被爆者集団)のガン発生率を求め、それを全ての確率的影響分野でのガン発生率に当てはめるという方法である。これは前出の「線形しきい値なし」理論(仮説である)を取る以上、必然的な方法論と言うことになる。 日本非破壊検査工業会のサイトは、この名目的確率係数について次のように説明している。

従って1ミリシーベルト(1シーベルトの1000分の1)では、甲状腺によるガン死は1000万人に8人という計算になる。(ちなみにICRP1990年勧告で組織別・臓器別に名目確率係数を定めている。) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 線量・線量率係数とペトカウ効果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

次に理解をしておきたいのは、ICRPによって採用されている線量・線量率係数(Dose and Dose Rate Effectiveness Factor-DDREF)の事である。 再びATOMICAにご登場願おう。

要するに、同じ吸収線量でも一度に浴びる方が、数回に分けて浴びるより、生物に対するダメージは大きい、という理論だ。これは外部被曝の観察結果に基づく。そして内部被曝にたいしてもこの理論をあてはめ、係数をどうするかなどという議論がICRP内部で続いている。しかし、内部被曝の場合に、この理論が正しいかどうかは確かめられてはいない。逆にどんなに低い線量であっても、たとえばアルファ線のような莫大な電離エネルギーを放出する微粒子が内部に細胞に付着し、それが慢性被曝(低い線量が長期間にわたって核崩壊エネルギーを放出する状態)の状態になった方が、一時に大量のアルファ放射線を外部から浴びた時よりもダメージが大きいような気がする。 気がするだけではなくて、実際にそれを検証した研究もある。

もちろんECRRはこのICRPの提唱する「線量・線量率係数」なるものを全く採用していない。 (私はペトカウ効果について説明した英語Wikipediaで使われた”nonmonotonic”という形容詞に大いに惹かれた。逆にいうとICRPの学説や理論体系は“monotonic”<一本調子>なのである。人間や生体をなにか機械かロボットのようにみなし、一定の物理量を加えると、どこからも一定の反応や結果が還ってくる、そのような存在として人間をみなしている、と感じる。どこか個性や違いや個々の弱さや強さを全く無視したような人間観、世界観である。) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ICRPガン化の絶対リスク値と遺伝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

高線量領域におけるICRPのガン化絶対リスク値は「5.5X10-2/Sv」の数式で与えられている。1シーベルト当たり100人について5.5人が致死性ガンになる、と表現できるし、また1万人の人が平均それぞれ1シーベルトを被曝するとその1万人のうち550人が致死性ガンになるとも言い換えられる。 また1シーベルト当たり100人について5.5人が致死性ガンになるという言い方は5.5%/Svとも表現できる。 ICRPは生殖細胞の遺伝がありうることを認めている。1990年勧告では、ヒトにおいてはそのような遺伝的影響は確認できていないが、植物や動物の実験では生殖細胞の突然変異と染色体異常が遺伝すると認めている。しかしECRRはヒトにおいてもそのような遺伝はありうると考えている。(チェルノブイリ事故におけるリクビダートルの子孫における例。詳しくは第13章) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 全身体的影響のリスク係数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ICRPは全身体的影響に関するリスク係数を次のように定めている。右の欄はECRRの修正値である。RCRRはICRPのリスクモデル体系を拡張・修正してそのモデル体系を構築している。

ICRPの係数は1シーベルト当たりである。従って致死性ガンの確率は100人当たり5人となる。前述のように、ICRPは高線量領域(1シーベルト以上)におけるガン化絶対リスク値は「5.5X10-2/Sv」、すなわち5.5人としている。これに対してECRRは100人に対して10人としている。 注目されるのは胎児期の状況である。胎児期放射線被曝をするとICRPもECRRも何らかの影響があると認めているが、まず奇形。これはICRPでは100ミリシーベルト以下では奇形はないとしているが、ECRRはこの閾値を認めていない。またIQ低下は両者とも100%ある、としている。また単なるIQ低下ではなく重篤な精神障害は両者ともかなり高い確率であるとしている。 フクシマ危機でICRPの学者を含め胎児(すなわち妊婦)に対する注意の喚起が小さいのはいったいどうしたわけか?ICRPの学説に従っても現在の被曝線量では、1万人に対して相当な割合でIQ低下が見られるはずだが。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 組織・臓器に対するリスク係数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

次にICRPによる個々の組織や臓器に対するリスク係数を示す。 ここでいうリスク係数とは前出の「名目確率係数」と全く同じ意味で使われている。従って、1万人が平均1シーベルトの被曝をした時、例えば「皮膚ガン」は1万人に対して1000人発症する、乳ガンは112人発症すると読む。

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 被曝集団ガン発生数の計算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

またこの第7章では、簡単ではあるが、ある「被曝集団」(例えば広島原爆や長崎原爆、あるいは福島第一原発から半径200km以内、あるいは100km以内などの集団)の致死性ガン発生事例(件数)の計算の仕方も示している。この計算式自体はICRPのやり方と大きくは変わらない。大きく変わるのは、等価線量(単位はシーベルト)の算出の仕方やリスク係数の数値である。 式1・・・ガン発生件数=被曝した人数X等価線量Xリスク係数 という簡単な式になる。【被曝した人数X等価線量】は別に「集団等価線量」という言い方もあるので、もしこの集団等価線量(単位はシーベルト・人)が分かっていると、式は次のようにさらに簡単になる。 式2・・・ガン発生件数=集団等価線量Xリスク係数。 ICRPとECRRの等価線量は、第6章で見たように大きく違う。参考に第6章で引用された生物学的等価線量の表をもう一度示す。

上記損害係数に吸収線量(単位はシーベルト)を掛け合わせると、ECRRの等価線量が算出される。極めて単純な構造をもつICRPの等価線量に比べて、ECRRの等価線量は、被曝の実態が詳しく把握されないと算出できないと思われるし、またそれが低線量内部被曝の実態なのだと思われる。 第7章では、低線量域でICRPとの比較において、ECRRが電離放射線の健康への影響をどのように見ているか、そのリスク確立に当たってICRPとの違いはどこにあるかなどについて見てきた。 一言で云えば、低線量領域において、ICRPはその健康影響をほぼ「ガン」に絞っているが、ECRRは幅広い健康損傷を認めていること、またICRPは様々な科学的外観を装いながら、電離放射線の健康に対する損傷を低く見積もっているが、それに対してECRRは厳しい批判を加えつつ、独自のリスク観とそのモデルをもっていることなどを確認しておきたい。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| (続く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||