| (2012.5.27) | ||||||||||||||||||||||

| 【参考資料】ヒロシマ・ナガサキ・フクシマ | ||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||

| 「電離放射線」の危険の本質を知ることが先決問題 | ||||||||||||||||||||||

私は、私自身の理解を深めるために、ECRR2010年勧告の内容解説記事を書いている。第3章「科学原理について」から第6章「単位と定義:ICRP線量体系の拡充」まで進み、第7章「低線量における健康影響の確立:リスク」と第8章「低線量における健康影響の確立:疫学」に進んだ。次の第9章「低線量における健康影響の確立:メカニズム」は、特に重要だと考える。 というのは、専門の学者や研究者でもない私たち一般市民が真っ先にしておかねばならないことは、「なぜ電離放射線が危険か」を知ることであり、「その危険のメカニズム」を理解することだからだ。この問題への理解が「フクシマ放射能危機」から私たちを護る基盤中の基盤になると思える。 その理解の中から、電離放射線の被害をもっとも受けるのは誰か、が見えてくる。そして「フクシマ放射能危機」に相対して、日本政府が行っている「防護策」(それはICRPの勧告を基にしている)が日本の将来を根底から破壊するものであることを理解し、愕然とする。 そして1992年の中川保雄が、やや焦燥の混ざった危機感を込めて次のように書いていることにいまさらながらに強く同意し、決意するのである。

第9章は放射線被曝で生ずる健康損傷の仕組みを明らかにしようとする章であり、それが高線量であろうと、低線量であろうと、極低線量であろうと、ヒトを細胞レベルで蝕み、さまざまな形で老化を促進し(そのもっとも劇的な形が「がん」である)、ヒトから「生きる力」を奪い取る危険な存在であることに注意を喚起しようとする章である。また国際放射線防護委員会(ICRP)をはじめとする、国際的な核推進勢力がもっとも触れて欲しくない「電離放射線の秘密」でもあろう。考えてみれば、核推進勢力はその誕生時からこの秘密を秘密のままにしておこうとあらゆる努力を重ね、また「ウソ」をついてきた。この秘密が私たち一般大衆の知るところとなれば、核兵器はおろか原子力発電所など核施設の存在そのものを私たちは決して許さないことを彼らはよく知っていたのである。 1945年9月、「マンハッタン計画」の軍側最高責任者、レズリー・グローブズは全米から選りすぐったジャーナリスト30人を、その年の7月人類最初の核爆発をおこなったアラモゴード砂漠に集めて、「核実験場には残留放射能はない」と書かせ、放射線はヒトにさして危険なものではない、と全米大衆に強く印象づけた。その傍らでグローブズは自分の片腕、トーマス・ファレルを広島に派遣し内外記者団の前で、「広島には残留放射能はない。放射線で死ぬべきものはすべて死に絶えた」とする声明を出させた。「放射能安全神話」へ向けた世論対策は、1945年8月6日の人類最初の核兵器実戦使用の直後からすでに始まっていたのである。 しかしいまやこのことは「秘密」でもなんでもなくなった。特に21世紀に入って、分子生物学や細胞に関する研究が長足の進歩を遂げるにつれ、また1986年に発生した旧ソ連チェルノブイリ原発事故による広汎な健康損傷が次々に明るみに出るにつれ、電離放射線は、どんなに低線量であろうと、ヒトを細胞レベルで損傷していくことが常識となりつつある。 |

||||||||||||||||||||||

| 細胞損傷の5種類の効果 | ||||||||||||||||||||||

第9章は、その冒頭で次のように述べる。

そしてさらに、

と第9章の意図を述べている。 2010年勧告によれば、電離放射線による細胞の損傷は、次の5種類の効果による結果だという。

一般に、電離放射線は遺伝子(螺旋状の)を傷つけ、2本ある遺伝子の鎖が断ち切られる、1本の鎖が断ち切られても、もう1本あるので大丈夫、しかし2本とも断ち切られたり、細胞修復がうまくいかない時には、突然変異の原因になったり、場合によれば細胞自体が死滅する、等という説明がおこなわれる。この説明は誤りではないものの、事態を非常に単純化している。現実には、細胞に対する影響はもっと複雑でダイナミック(動的)であることが上記の分類から理解できる。 個別のケースの説明は後回しにして、最初に電子放射線の細胞に対する一般的影響から見ていこう。 |

||||||||||||||||||||||

| 電離放射線の「電離作用」 | ||||||||||||||||||||||

分子は原子の化学的結合体である。その原子は原子核とその周囲を回る電子でできている。 (下図「ラザフォードの原子模型」参照の事)

原子核の性質と電子の数で原子の特性(性質)が決まる。例えば水素は、1個の原子核と1個の電子で構成される。この原子が結合したものが分子である。水素原子2個が結合して水素分子H2ができる。 生物の細胞とはこうした分子の結合体である。DNAも分子である。この分子の「直接的電離」とはどういうことか? 電離放射線は、その放出するエネルギーによって、原子から電子を奪ってしまうのである。1個の原子核と1個の電子でできあがっている水素原子から、電子を1個奪ってしまえば、それはもう安定した原子としての「水素」ではない。 ヒトの体は、原子と原子の結合体、すなわち分子でできあがっている。細胞はこうした分子の結合体である。その基本となる構成原子や構成分子が電離作用によって、電子を奪われてしまっては、もうもとの機能や性質を保持することができない。これが電離放射線の基本的作用であり、ヒトを細胞レベルで破壊することの本質である。だから一般論としていえば、「電離放射線はヒトの体を細胞レベルで破壊していく」ということになる。 しかし、電離放射線のためにヒトの体の中で起こっていることは、それほど単純ではない。

電離作用の直接的影響のことを言っている。原子や分子がその本来の機能や性質を保ち得ないこと、従って細胞レベルで人体が破壊されていくことを指している。「転位」は、『化合物を構成する原子または原子団(基)が結合位置を変え、分子構造の骨格変化を生じる化学反応の総称である。』と日本語ウィキペディア「転位反応」は説明している。 |

||||||||||||||||||||||

| フリーラジカル、光電効果 | ||||||||||||||||||||||

原子から電子が奪われれば、残った電子群は「不対電子」とならざるを得ない。また電子というマイナスの電荷をもった要素が失われるのだから、原子はプラスの電荷を帯びざるを得ない。つまりイオン化されることになる。こうした「不対電子」をもつ原子や分子のことを「フリーラジカル」(遊離基)と呼ぶ。「移動性溶媒によるイオン形成」は私にはわからない。どちらにせよ、電離作用を受けた原子はイオン化せざるを得ない。これは当然のこと原子や分子の直接・間接の破壊や変質をもたらす。

物質は光を吸収した時電離作用を起こす。この時原子や分子から飛び出してきた電子が光電子(こうでんし)である。日本語ウィキペディア「光電効果」は次のように説明している。

もちろん今問題にしている光電子、あるいは光電効果はヒトの体の内部で生じた時のことである。「高い原子番号をもつ汚染物質」はプルトニウムやウランなど放射性物質のことを想定してもらえば良い。こうした物質を体の内部に持っていた時、自然の放射線やX線(医療被曝のケースに多い)を照射されると、放射線を吸収しやすく電離現象が起きやすい。

体の中にも放射性同位元素がある。(たとえばカリウム40)こうした同位元素が、体の中での化学結合や水素結合を担っている時、その結合の要となる同位元素が核壞変してしまうと、細胞の分子結合が壊れる。これも細胞損傷の要因となる。 |

||||||||||||||||||||||

| ゲノム不安定性とバイスタンダー効果 | ||||||||||||||||||||||

2000年代に入って、特にヒトの遺伝子の塩基配列が明らかになって以降、遺伝子や細胞の研究は急速に進展した。それら研究のひとつのポイントは、細胞間の応答関係である。細胞の働きは実に複雑でダイナミックであることがわかってきた。一つの命令が複雑なルートをたどって、しかも「促進」と「抑制」がセットになった形で、実施されていることも漠然とわかってきた。 「ゲノムの不安定性」について私たち一般向けに説明する記述がなかなか見当たらない。英語Wikipedia“Genome instability”から引用する。

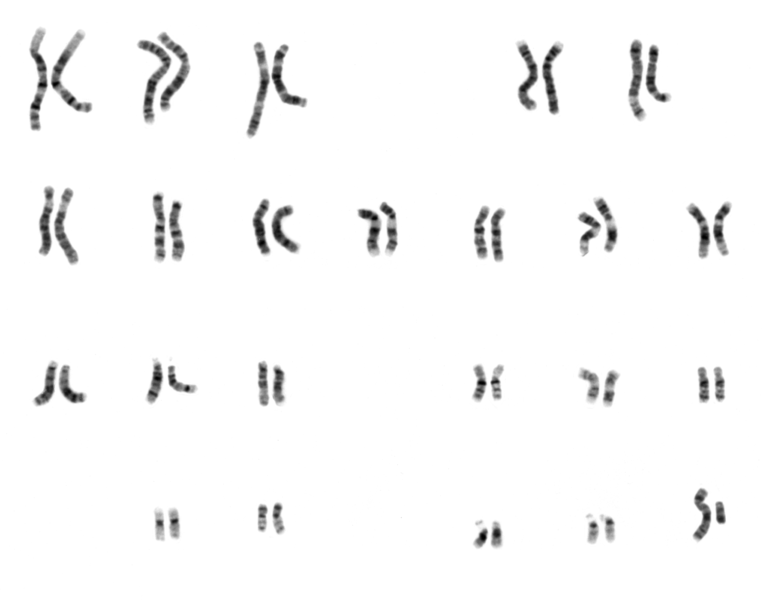

要するに「ゲノムの不安定性」とは、遺伝子情報を書き込んだ染色体の数が決まった数でなくなる状態、あるいはそのような性質のことを指すようだ。近年「ゲノムの不安定性」と細胞の「がん化」との関係が研究の対象になっている。

「バイスタンダー効果(bystander effect)」については、すでに多くの説明がある。日本語ウィキペディア「バイスタンダー効果」は次のように説明している。

ただこの記述はどうもICRP学説の立場から記述されているようである。「放射線照射の影響が出る」という表現にそれが表れている。「影響がでる」のではなく、細胞が損傷するのである。次の「誘導修復効果」にしても、「ゲノムの不安定性」にしてもまた「バイスタンダー効果に」しても、細胞間の応答関係(非常に動的な相互通信関係)の実態が徐々に明らかになるにつれ、低線量被曝がヒトの細胞のさまざまな局面で損傷を与えている実態がますます明らかになっている。 ICRPの学説、「低線量域では電離放射線が人体に害があるという科学的証拠はない」という言い方はますますお伽噺になってきている。 |

||||||||||||||||||||||

| 電離現象を引き起こすエネルギー | ||||||||||||||||||||||

ECRR勧告第9章は、この箇所を次のようにまとめている。

それでは、どのくらいのエネルギーを照射されると、電離現象は発生し、細胞は損傷を受けるのであろうか? それを論ずるのが第9第3節「吸収線量と細胞線量との関係」であろう。

ヒトの体の構成要素は約70%までが水である。従って細胞の主な構成要素は水である。 入射した電離放射線は、当然水のOH結合を破壊する。こうして水の破壊によって、フリーラジカル(イオン化した原子や分子)、その他人体に有害な化学種が生成されることになる。100eV(電子ボルト)の放射線エネルギーを細胞が吸収するごとに、4個の水分子(H2O)が「OH’」と「H’」のフリーラジカルとなる。「‘」は不対電子を表す記号だそうだ。

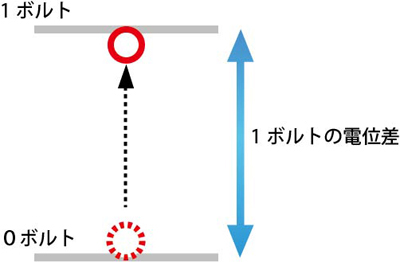

日本語ウィキ「電子ボルト」によると、1電子ボルトは「約1.602×10−19J」だという。「J」はエネルギーの単位で、たとえば電力エネルギーに換算すると1Jは毎秒1Wのエネルギーに等しいという。またわかりやすいところで熱エネルギーに換算すると、約0.238 9 cal に相当する。1電子ボルトは「約1.602×10−19J」だから、いかに極微少なエネルギーかがわかろう。しかし人体では極微少なエネルギーとはいえない。100eVもあれば細胞を構成する水分子4個の化学結合を切断してフリーラジカルを作ってしまうのだから。 電離放射線による細胞内の化学結合の切断は、こうしてフリーラジカルを生み出すことによって、さらにその化学結合切断を倍加させる。この一連のプロセスは、体の中に入った放射線のエネルギーが消費され尽くすまで続く。たとえば、セシウム137の半減期は約30.1年だから、いったん体の中に入ったセシウム137が全く体の外に生物学的な作用で排出されないと仮定してみれば、ほぼその人の一生を終えるまで体の中で電離放射線の攻撃を受け続けることになる。 (実際には人体には排出作用があり、体の外に排出する作用がある。しかしこれを毎日取り込み続けると、言い換えれば慢性被曝の環境に暮らしていると、体の外に排出するそばから、取り込みもつづけることになる。慢性被曝環境がいかに恐ろしい状態であるか、ということでもある) それでは電離放射線はいったい、どの程度のエネルギーを放出しているか、という話になる。それは電子放射線の種類によって大きく変わる。第9章はやや専門的な用語を使いながら次のようにいう。

アルファ線は従って非常に高いエネルギーを放射することになる。 電離放射線が放出される流れのことを飛跡というが、その飛跡に沿って物質に(今の場合はヒトの体の中の細胞)電離作用を引き起こしていく。その電離力のことを「線エネルギー付与」(LET:Line Energy Transfer)という。低LET放射線には、ガンマ線、X線、ベータ線があり、高LETにはアルファ線がある。しかしこれら分類はあくまで目安である。というのは電離密度は一定均一ではない。一般に電離放射線は飛跡の終端に行けば行くほど速度が低下する。つまり電離密度が高くなり、同じ線種であっても電離能力が大きくなるからだ。 |

||||||||||||||||||||||

| 線量と影響(応答)関係はもっと動的 | ||||||||||||||||||||||

高線量域に比べて低線量域では、当然のことであるが飛跡の密度は薄くなる。つまり電離能力は小さい。 ICRPの仮定では、放射線の種類(ガンマ線、X線、ベータ線、アルファ線などの種別)やそれら放射線の吸収量(吸収線量)が与えられれば、外部被曝であれ内部被曝であれ、それが電離密度の唯一の決定要因だとしている。しかし第9章は次のように言う。

ここでの議論を簡単に要約すれば、ICRPは電離放射線の標的を臓器や器官だと言っているが、事実はそうではない、電離放射線の標的は細胞であり、それを構成する分子や原子だ、とECRRは言っていることになる。 この議論は「第6章5節:ECRRの新体系:生物学的等価線量-細胞における生物学的応答および他の因子を考慮にいれる」の中ですでに議論されている。ただこの議論では「生物学的応答」に力点が置かれていた。第9章ではどちらかといえば「他の因子」に力点が置かれている。 そこでおさらいはなるが、電離放射線の標的は「臓器や器官」なのかそれとも「細胞やそれを構成する分子や原子」なのかという問題についてもう一度見ておきたい。 ICRPのリスクモデル体系はみかけとは違って比較的単純である。まず放射線の吸収線量がある。これは内部被曝か外部被曝かを問わない。吸収線量総量を問題とする。次に疾病のエンド・ポイントをほぼがん(致死がん)に限定する。次にどの線種を吸収したかを問題にし、これに「放射線荷重係数」をかける。放射線荷重係数はたとえば「X線やガンマ線:1、ベータ線:1、アルファ線:20、中性子線や陽子線:5~20」といった具合である。こうして導き出されるのが「等価線量」である。ICRPは臓器や器官が電離放射線の標的と仮定しているから、また核種によって蓄積する臓器は決まっているとするから、等価線量にあらかじめ定めた「臓器荷重係数」をかける。こうして出てくるのが実効線量である。 しかし細胞やそれを構成する分子や原子を電離放射線の標的と考えるECRRは、一つの臓器に一定の等価線量が平均して分布することなどは実際にありえない、と主張する。実際細胞1個の大きさを平均8ミクロン(100万分の8m)と見てみれば、体内のある部分で照射している放射線の電離密度が、ある臓器(たとえば肝臓や心臓)に均一であるということなどおよそ考えられない。臓器の一部分の細胞を損傷するだけで十分な臓器不全の原因になりうる。またECRRは電離放射線が引き起こす疾病のエンド・ポイントを「がん」を含むあらゆる健康損傷と考えるから、当然リスク係数そのものが大きく違う。またECRRは被曝のタイプを大きく8通りに区別して、それぞれの荷重係数を用意している。たとえば、同じ外部被曝でも、1回だけの被曝と24時間以内に2回被曝するのとはリスクが違う。同じ内部被曝でも1回だけ核壞変するのと2回以上核壞変するのとでは、リスクが違う。当然のことだ。ICRPのリスクモデルは、こうしたさまざまな疾病のリスクや被曝状況の違いによるリスクは全く考慮していない。 そこでECRRはこうしたさまざまなリスクを総合的な損害荷重係数を提案している。それが「損害強調係数N」である。「N」の構成成分は、「生物物理学的損害係数」と「同位体生化学的損害係数」の2種類に大別される。従って、ICRPのリスクモデルの係数に比べると、ECRRの係数は、100倍から場合によれば1万倍も大きくなる。当然のことだ。 電離放射線の標的を臓器であり、エンド・ポイントをほぼ「がん」だと考えるICRP派の学者・研究者にとって細胞で何が起こっているのか、細胞を構成する原子や分子に何が起こっているのか、といった問題は当然のことながら考慮に値しない。 (実際には彼らも研究室レベルではこうした問題に取り組んでいる。ただ研究室レベルの成果とICRP勧告の間には大きな開きがある。20年から30年くらいずれているのではないか?) だが標的を細胞だと考えるECRRにとっては、電離放射線のため細胞の中で何が起こっているのかは大問題である。 |

||||||||||||||||||||||

| オージェ電子 | ||||||||||||||||||||||

第9章のこの箇所では、特に「細胞における生物学的応答や他の因子」に絞って誌面を割いている。 第9章4節では次のようにいう。

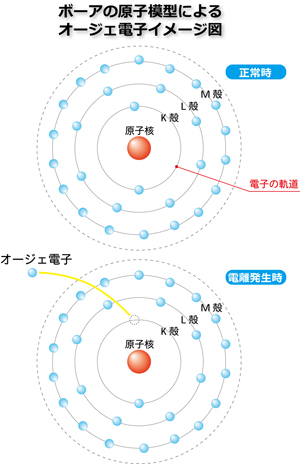

「オージェ置換実験」とは、オージェ電子を発生させる実験のこと。オージェ電子が生ずると、K殻には1個電子が足りなくなり、L殻からもってこようとする。このことを「電子の遷移」という。電子の遷移が発生するとまたエネルギーも発生する。だから電離放射線の原子や分子に対する電離作用も、単純なものではない。こうして一つの細胞内の異常が、次々と別な異常を連鎖反応的に引き起こしていく。この原子や分子がDNAを構成する原子や分子だと、細胞の障害程度は大きくなる。 さらに、自然放射線(ガンマ線など)の光子放射線は、体内に高原子番号の放射性物質が存在する時、その吸収量はその原子番号の4乗に比例して増加することも知られている。(原子番号=Z4の吸収量) |

||||||||||||||||||||||

| 放射線による影響結果は老化 | ||||||||||||||||||||||

次に被曝による細胞損傷の結果を見てみよう。それが第9章5節「放射線被曝による細胞損傷の諸結果」の主要テーマである。 放射線被曝による細胞損傷の結果は大きく2種類に分類できると第9章はいう。

つまり放射線に対する抵抗力の大きい種ほど寿命が長いということだ。

次の指摘も重要だろう。『体内に放射性同位体が取り込まれた場合には、(外部被曝とは)質的に異なる内部被曝をもたらす』(同p85)外部被曝も内部被曝も健康に対しては大きな違いはなく、総被曝線量が問題となる、という見解が伝統的にICRPの公式見解であり、「内部被曝は外部被曝とは質的に異なる被曝である」とするECRR派の学者との根本的な対立点の一つとなっている。どちら見解が正しいかは、電離放射線が細胞レベルでどんな作用をするかを知っている私たちには明白だろう。 今の問題は、日本の政府やその他の放射線防護行政に携わる学者や行政担当者が、ほぼ100% ICRPの勧告を受け入れて防護行政をおこなっていることだ。

普通被曝線量が増加すると、組織内細胞はその増加分に応じて損傷も増加するはずだ、と考える。しかし実際にはこのような連続的な(アナログ的な)損傷の増加は起こらないだろうという。というのはー。

だから、被曝線量の増加による損傷要因よりも、細胞のどの部分が損傷を受けたか、たとえば細胞の水成分に損傷を受けるよりも、DNAに損傷を受ける方が、同じ線量の被曝を受けても損傷は大きい、による。あるいは、細胞の全寿命のうちどの周期で損傷を受けたかという時期的要因の方が大きい、と第9章はいう。細胞は周期によってその放射線感受性が大きく違う。 ICRPのいうように、放射線の影響は単なる物理量(被曝線量)のみが損傷決定要因なのではなく、細胞の損傷部位や細胞周期の時期など、さらに生物学的な要因も合わせ考えなければならないと言うことだ。もしECRRの言うことが正しいとすれば、被曝線量が唯一決定要因とはならず、逆に極低線量の被曝であっても、細胞損傷の可能性は大きい、ということになる。私は被曝線量を唯一の損傷決定要因と見るICRPの考え方よりも、もっと生物学的に細胞損傷を把握しようとするECRRの「細胞損傷観」の方が実際にありそうに思える。 |

||||||||||||||||||||||

| ヒットの結果、7つのパターン | ||||||||||||||||||||||

細胞は損傷を受けると、修復しようとする。しかしこの修復作用はいつも成功するわけではない。前出の如く、「修復成功」、「誤修復」、「修復失敗・細胞死」の3つのパターンのいずれかになる。

次が「表9.2」である。 |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||

この表で特に私の注意を引くのは「グループ2」である。これは、細胞の遺伝子がもともともっている「ゲノムの不安定性」を電離放射線が刺激して「潜在化している遺伝子損傷の可能性」を顕在化させる可能性があることを指している。それが個体に対してどのような影響を与えるのか全く未知であるが、恐らくは2ヒットか、3ヒットでその可能性は顕在化することを示唆している。 セシウム137と人体の健康影響の関係を調べたベラルーシの病理学者、ユーリ・バンダジェフスキーは論文「放射線生態学上の問題」(2008年)の中で次のように述べている。

(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/fukushima/07.html>を参照のこと) ここの「2」」で彼が言っていることは、わかりやすく言えば次のようなことになろう。

ECRR勧告は低レベル放射性物質が体の中に入った場合、遺伝子(あるいはその遺伝情報記憶メディアとしてのゲノム)がもともともっている病理的素因を顕在化させる性質がある、といっている。それをバンダジェフスキーはセシウム137に限って論証しようとしたわけだが、私には十分説得力のある議論と聞こえる。しかし現在のところ、その機序は明らかにされていないし、放射線被曝との直接の因果関係も立証されていない。そこまで現在の医科学は発達していない。 5-7のグループが、実際に細胞に損傷を与え、その細胞損傷の影響が、臓器や個体にまで影響を及ぼすカテゴリーだ。こうしてみると、実際に目に見える形で放射線被曝の健康損傷が現れるその背後には(あるいは氷山の下には)、厖大な量の健康損傷の素因が隠されていることがわかる。 この表に関連して第9章は次のように述べている。

それでは放射線はどの程度、ヒットした細胞あるいはその近傍の細胞に影響を与えるのだろうか?

この章では、ICRP批判を通じて、低線量被曝とその健康損傷のメカニズムを明らかにしようとする。まずそのとっかかりとして、放射線被曝で細胞内に何が起こるかを見てきた。そして「ゲノムの不安定性」と「バイスタンダー効果」が大きな役割を果たしているらしいことを見てきた。しかし分子生物学(または細胞や遺伝子に関する科学)は全体からみれば、まだ緒についたばかりである。しかしわかってきていることも相当ある。それを考慮すれば、低線量被曝による健康損傷に実態は、とてもICRP学説のいうように単純で静的なものではなく、もっと複雑で動的(ダイナミック)である。 |

||||||||||||||||||||||

| (以下第9章その②へ) |

||||||||||||||||||||||

| |

||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||