| (2012.5.27) 訂正2012.9.25 |

|||||||||||||||||

| 【参考資料】ヒロシマ・ナガサキ・フクシマ | |||||||||||||||||

| 【お詫びと訂正】 | |||||||||||||||||

2012年9月22日(土)は「ECRR研究会-広島」の例会だった。報告者はたまたま私で、その日研究対象とするのが9章「低線量被爆時の健康影響の検証」の後半部分、すなわち「低線量被爆時の様々なモデル」でまさしく、この記事が扱っている部分だった。私はずぼらを決め込んで、この記事を報告レジュメ替わりに使って印刷し配布した。 問題箇所は冒頭の「2ヒット・キネティクス」に関する理解の部分だった。原文を引用する。

このα、βを私はα線とβ線と読み違えたのだ。また広島原爆においてα線やβ線で外部被曝損傷のケースがあったのかどうか調べてみたら、β線による上皮組織火傷に関する研究が出てきた。しかし研究会参加者の一人が、これはα線、β線と解釈すべきではなく、単に例えばX、Yと置き換えて読んで見るべきではないかと指摘した。冷静に考えてみると、これはα線、β線と解釈するよりも、未知の電離放射線のことを指している、と解釈した方が文意がすっきり通る。すわなち例えば1回目γ線の被曝を受け、同じ被曝箇所を2回目別な放射線、例えばX線で被曝すると、損傷(効果)は1回目のγ線の線量と2回目X線の線量の和になるのではなく、γ線の線量と2回目X線の線量の2乗の和になると解釈した方が文意が通る。だけでなく理解も深まる。 今考えてみるとこの参加者の指摘通り、私は明らかに読み違えていた。お詫びして訂正する。なお、関係箇所は削除するのではなく、取消線で訂正しておく。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||

| 電離放射線の危険への理解が基本 | |||||||||||||||||

電離放射線はなぜ危険か、ヒトの細胞にどのような損傷を及ぼすのか、このことを理解することは、恐らくは反核兵器運動(核のあらゆる軍事利用に反対する運動)にとっても、反原発運動(核のあらゆる産業利用・商業利用に反対する運動)にとっても、基本中の基本の理解となるだろう。一言で云えば「反核運動」にとって必須の理解となるだろう。 「このことが理解されれば、「反核兵器運動」も「反原発運動」も、その本質は私たち一般市民の「生存権運動」であることが理解できる。それは「エネルギー問題」でもなく「環境問題」でもない。私たちの「生きる権利」、人としてまっとうに生存する権利を追求する運動なのだ。」 その理解を助ける知見として、ECRR2010年勧告「第9章」はとりわけ重要である。 第9章は、電離放射線が、しかも低レベルのそれが、ヒトの体の中でどのような作用をし、細胞レベルでどのような影響を与えているだろうかというテーマ(損傷の結果)から始まった。それは決してICRP(国際放射線防護委員会)の学説のように、直線的で静的な影響ではなく、実際には、まだ未解明の「細胞の世界」を含め、極めて複雑で動的(ダイナミック)な世界であることがわかってきた。 従って、次にはICRP学説の基本の一つである、「被曝線量とその応答関係」、すなわち放射線被曝について、特に内部被曝について極めて直線的な、極めて静的で、なにもかも単一の物理量に還元してしまうような、そのような学説に、なにか胡散臭いものとして疑いの目を向けることになる。 第9章6節「線量-応答関係」は次のようにいう。

このことの意味するところは2点である。 1.被曝に安全な線量はない。(There is no safe dose of radiation) 2.被曝線量とその応答(この場合は健康影響)は比例関係にある。 「1.被曝に安全な線量はない。」は、ECRRも当然のこととして認めているが、「2.被曝線量とその応答(この場合は健康影響)は比例関係にある。」は数々の疑問があるとしてECRRは認めていない。

ここでECRRが明言していることは重要である。「線形しきい値なし仮説」を低線量域においては真実ではない、と述べている。(ICRP学派は、LNTを自ら仮説であることを認めながら、実際には、これをあたかも金科玉条の法則のように扱っている) 以下第9章は、その根拠について「線形2次応答現象」、「ペトカウ応答」、「ブルラコバ応答」、「集団感受性の差違」、「ホルミシス応答」、「セカンド・イベント理論」、「がん発現に影響するその他の因子」(免疫監視機構、細胞分裂増殖場)、「生化学的及び生物物理学的効果」、「元素転換」、「胎児への被曝線量の増加」といったトピックに触れながら、低線量域におけるLNT仮説が誤りであることを論証しようとする。 いずれのトピックについても、この分野の専門的教育や訓練を全く受けていない私にとって理解するには荷が勝ちすぎる。が、理解しなければならない。少なくともそのための最善の努力を払わなければならない。それでなければ「ICRP批判」は私のものとはならない。 (余計な知恵をつけやがって、と舌打ちしているヤツもいるだろうな・・・) |

|||||||||||||||||

| 第9章6.1節 ICRP線形及び線形2次応答:2ヒット・キネティクス | |||||||||||||||||

まずこの節の表題に使われている「キネティクス」(Kinetics)という言葉について理解しておこう。研究社英和大辞典(第6版)は、『1.《物理》動力学(dynamics) 2.《物理化学》(反応)速度論:(一般に)反応の起こる機構』と説明している。日本語ウィキペディア「キネティクス」は次のように説明している。

第9章でいう「キネティクス」は当然「2.化学反応速度論」の意味であろう。従って以下の記述も「科学反応速度論」の立場から論じられている。

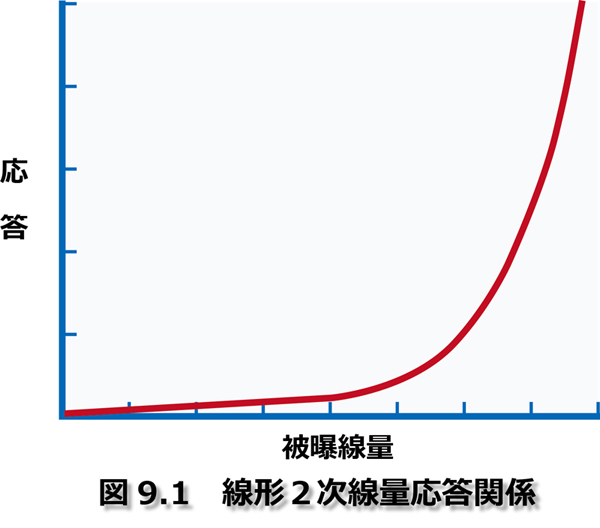

(一定以上の高線量被曝を被れば、個体-ヒトは死ぬ。だからその世界では線量応答関係は比例的に成立しなくなる。だから、中線量から高線量のすべての範囲にわたって、といっているのは、個体が死滅する前の高線量のことである。) ここで、「ヒロシマ」とか「寿命調査」とか言っているのは、原爆障害調査委員会(ABCC)やその後身である放射線影響研究所(放影研-RERF)が永年にわたって疫学研究を行った成果、すなわち「広島・長崎の原爆生存者 寿命調査-LSS」をさしている。低線量領域以上(ここでは低線量域を被曝線量100mSv未満としておく)の、中線量・高線量での「外部被曝」では、LSSや細胞実験、動物実験で、被曝線量とその応答(被曝影響)とは線形2次関係を描く、このことは誰しも異論のないことだろうと言っている。 (ただし致死量以上の線量ではこの関係は当然のことながら当てはまらない。なぜなら、致死量以上ではヒトは死に、それは応答関係に反映されないからだ。このことを私がしつこく言うのは、ABCC=放影研の寿命調査=LSSでは、1949年12月まで以前に死亡した被爆者のデータは全く含まれていない。つまりLSSでは、その調査の当初から、放射線被曝の過少評価が含まれていたことになるからだ。) 【効果(被曝影響)=α線の線量+(β線の線量)2】 つまり被曝影響は、外部被曝で浴びたα線の線量と同じくβ線の線量の2乗の和に等しい、ということになる。 これをグラフにすると、以下の図9.1となる。つまり中・高線量の外部被曝では、被曝線量が上がるにつれ、その応答が下図の放物線を描く。

しかし、低線量外部被曝の場合、上記のようなケースはほとんど起こらない。第9章は、600電子ボルトのエネルギーをもつ放射線を1mSv被曝した場合、2ヒット損傷の起こる確率を1年間に1万分の1回(1×10-4)から百万分の1回(1×10-6)の間、と計算している。これは現実にはほとんど起こらない、ということに等しい。(この意味では、ICRP派の学者や研究者が1mSvなどという線量は取るに足りない、安全と言うに等しい線量である、と言っているのは全く正しい。しかし、これは外部被曝の場合だ。ICRP派の学者や研究者は、内部被曝も外部被曝も同じ線量であれば、損傷は同じ、と両者に質的違いを認めていない。) |

|||||||||||||||||

| 内部被曝は質的に異なる被曝 | |||||||||||||||||

しかし、内部被曝の場合はたとえ低線量でも事情は全く異なる、とECRR2010年勧告第9章は言う。 『内部被曝に関係するいくつかの状況の下では(低線量2ヒットは)まれではない。』とし、このような2ヒットをもたらす高い確率をもつ内部被曝には3つのタイプの基本形があるという。

原子力資料情報室の「7.ストロンチウム-90(90Sr)」は次のように説明している。

そしてSr-90は、『ベータ線を放出してイットリウム-90(90Y、2.67日)となり、イットリウム-90もベータ崩壊してジルコニウム-90(90Zr)となる。イットリウム-90は、核分裂直後はほとんど存在しないが、時間の経過とともに量が増す。1ヶ月後には放射平衡が成立して、ストロンチウム-90とイットリウム-90の放射能強度は等しくなる。』 さらにイットリウム-90は、『高エネルギーのベータ線(228万電子ボルト)を放出する。このベータ線は水中で10㎜まで届き、ストロンチウム-90はベータ線を放出する放射能としては健康影響が大きい。』としている。 またテルル132を親核種としてヨウ素132が生成される。こうした決まった核崩壊系列のことを「不動の系列放射体」と呼んでいるようだ。こうした核種が体内に入れば、連続して高エネルギーのβ線2ヒット以上の可能性は十分にある。

これは多くの説明を要しないだろう。わずかなホットパーティクルが体内に入り、臓器や器官(すなわち細胞に)付着すると、なかなか体外に排出されない。2ヒットどころか、寿命が終わるまでほぼ無限にヒットされる。そればかりではない。こうした重元素がもつ二次光電子効果によって外部からの自然の放射線の吸収力は格段にあがる。

外部被曝と内部被曝が決定的に違うところは、放射性物質を体の中に抱え込んでしまうところにある。つまり放射線物質から逃げられない、という点にある。このことから、例えば、体の中で核崩壊が2回も3回も発生したり(二次イベント効果)や自然の放射線から出てくるガンマ線の吸収率があがったり(二次光電子効果)、極めて危険な状況になる。

要するに「線量-応答」関係は、外部被曝と内部被曝では全く異なっている、中線量・高線量外部被曝の「線量-応答」関係をそのまま低線量内部被曝に外挿(そもまま当てはめる)することは全く誤っていると、ECRRは主張している。 |

|||||||||||||||||

| 第9章6.2節 ペトカウ応答 | |||||||||||||||||

ペトカウ応答(効果)については、第7章「低線量における健康影響の確立:リスク」で一度引用した。おさらいのためにもう一度引用しておく。

(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/fukushima/ECRR_sankou_10.html>の「線量・線量率係数とペトカウ効果」の項参照のこと) ECRR2010年勧告第9章は次のように言う。

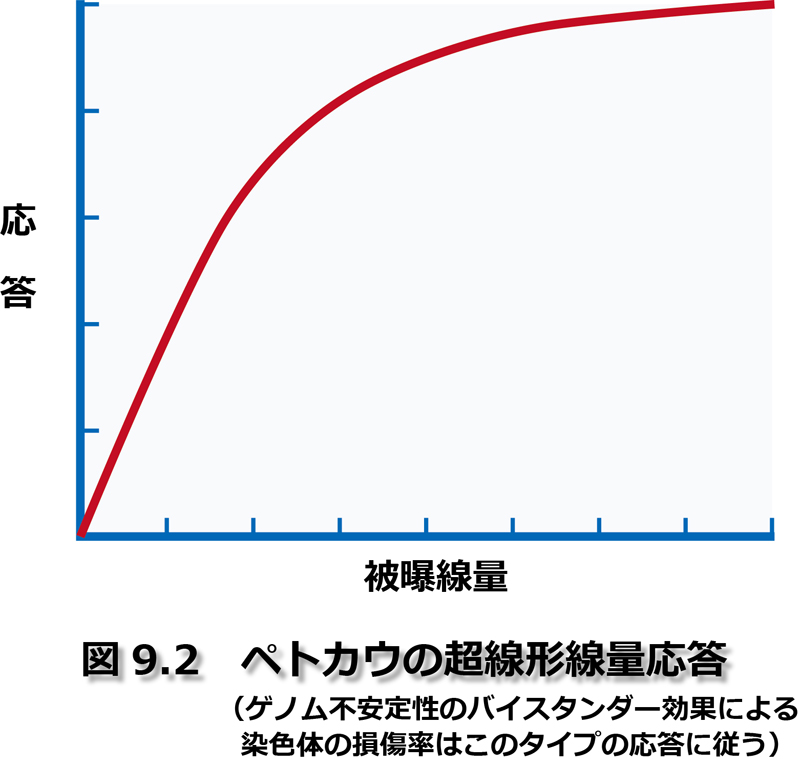

その曲線が図9.2である。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

この図は、中・高線量の外部被曝による曲線(前出:図9.1)と対照的な形をなしている。すなわち比較的低線量の内部被曝では、被曝線量が小さくなるに従って応答は大きくなり、より高線量になるに従って、影響は逓減している。 この現象に対してはどういう説明があたえられるのであろうか?第9章は言う。

つまり応答の2乗に線量は等しいことになる。逆に言うと線量は応答の平方根に等しいことになる。線量が下がれば下がるほど応答は大きくなるということでもある。ICRPのいうLNT仮説は低線量に行けば行くほどあてはまらなくなる、ということでもある。 |

|||||||||||||||||

| ジョン・ゴフマン | |||||||||||||||||

もちろん、ペトカウは別な可能性について見ていたことも考えられる。(たとえば、ラングミュア型吸着等温線。煩雑なので説明は避ける)

こういう大事なことをこうさらっと書かれると読んでいるこちらが思わずムッとしてしまう。ゴフマンはもちろん、ジョン・ゴフマン(John Gofman)である。1918年生まれのゴフマンは、「マンハッタン計画」にも関わり(彼が大学院生のころである)、ウラン-233等の核分裂に関する共同特許保有者にもなっている。 1963年、アメリカ原子力委員会傘下のカリフォルニア州ローレンス・リバモア研究所に生体医学部(Biomedical Research Division)を設立。翌64年には、低線量被曝に関するデータがほとんど存在していない問題を提起、医療現場と核施設現場における被曝に関する幅広い研究を推進していく必要性を説いた。このことがきっかけになって原子力の安全性に関する全米的調査がスタートする。(もちろんアメリカ原子力委員会は、ゴフマンの一時の激情だとして、これを抑えにかかった)

ゴフマンらは研究の結果、LSSをもとにして「外部被曝の結果から内部被曝へ外挿(そのままあてはめる)」ことの誤りを主張した。「外部被曝は一様な線量を与えるが、内部被曝では放射線源に近い細胞に高線量を与える。」(本勧告第5章 表5.2を参照のこと p46) その際、ゴフマンはペトカウ効果を参照した、とここで言っている。またゴフマンだけではなく、多くの他の研究者も高線量域の結果を、低線量域に外挿することの誤りを指摘している。 ICRPは「ペトカウ効果」は生じない、としている。ペトカウ応答に従えば、「低線量で長時間(長期間)被曝する方が、短時間で高線量被曝するよりも細胞の損傷は大きい」ということになるのだが、ICRPの議論は全く逆で、「同じ線量ならば、短時間で被曝する方が、長時間(長期間)で被曝するよりも人体に対する健康影響は大きい」としている。これを「線量・線量率効果」と呼んでいる。さらに、議論は進んで、「それでは短時間に被曝するのと長時間で被曝するのとではどのくらい損傷の差があるだろうか」という話になり、の差を係数で表現している。これを「線量・線量率係数」とICRPは呼んでいる。この係数については2から10まで様々な数字があるのだが、現在は「係数2」を採用しているようだ。 実はこのことの意味は大きい。すなわち、100mSvを1年間で被曝するのと、生涯(一生を70年として)で被曝するとでは、健康損傷のリスクはどれくらいの違いがあるのだろうか、という議論に使われている。ICRPの教義に従えば、1Sv被曝の健康損傷は、100人に5人の致死性がん発症のリスクだった。ところが100mSvを生涯で被曝すれば(生涯蓄積線量)、係数は2だから、100人に2.5人の致死性発がんのリスク、という計算になる。1mSvでは、その1000分の1になるから、10万人に2.5人、これではわかりにくいので、5万人に1人の発がんリスクしか生じません、という話になって流布している。しかもこの理論はそれを裏付ける証拠は全くないのである。 要するに、放射線被曝を長期間にわたって受けても人体にはほとんど影響はありません、という結論を導き出すための机上の計算にすぎない。 事実はこれまで見てきたように、低線量を長時間(長期間)被曝し続ける方が、短時間で高線量を被曝するより、細胞に対するダメージは大きい。しかしこの事実は、常に放射能を出し続ける核施設(もちろん原発を含む)を維持したい「核利益共同体」にとってはまさに「不都合な真実」なのである。 |

|||||||||||||||||

| 第9章6.3節 ブルラコバ応答:誘導修復と感受性 (sensitive)要素 |

|||||||||||||||||

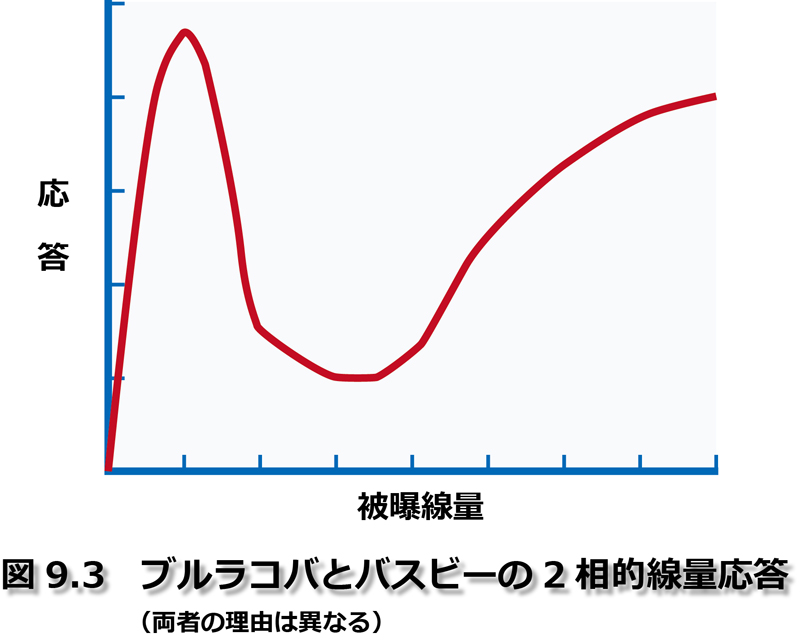

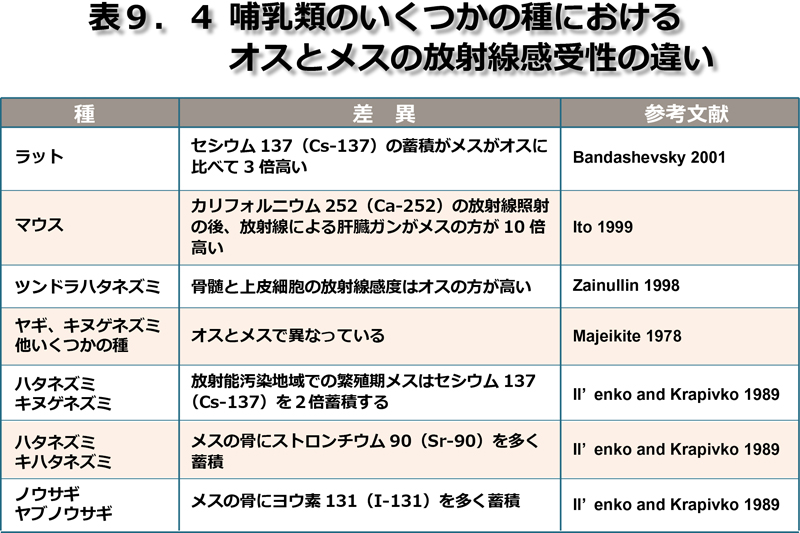

エレーナ・ブルラコバ(Elena Borisovna Burlakova)は、1934年生まれのロシアの化学物理および生化学物理学の学者・研究者である。ロシア科学アカデミー、放射線生物学科学審議会の有力会員でもある。もともとフリーラジカルやキネティクスの研究をしていたが、1986年のチェルノブイリ原発事故後は、低線量電離放射線の人体や自然界への影響研究に入っていく。こうした中で低線量被曝の生物への影響についてそれまで知られていなかった事実を発見していく。 (以上「CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY」誌 2010年第4号第2報「PROFESSOR ELENA BURLAKOVA.MORE THAN HALF A CENTURY IN SCIENCE」<http://lp.edu.ua/fileadmin/ICCT/journal/Vol.4/Num.2/14.pdf>による) ブルラコバ応答(2相応答)もその一つだろう。(図9.3を参照のこと) |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

| 第9章6.4節 細胞集団感受性の差異 | |||||||||||||||||

「2相応答」は今日で幅広く認められている現象である。しかしその現象の理由については、ブルラコワとは違った別な説明も与えられている。ECRRの科学幹事でもあるクリス・バスビーなどが主張している理由であるが、次のようなものである。

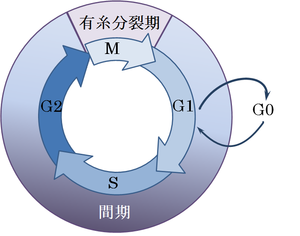

この原理は放射線によるがん治療に使われている。がん細胞が激しく複製しているところへ放射線を照射すると、複製中で感受性の高いがん細胞が優先的に破壊される。優先的にというのは、正常な細胞組織はほとんどの場合非複製モードにあり、複製中のがん細胞の破壊が優先されるという意味だ。 しかしその正常細胞も死んだり老化したりする細胞を補充する必要から、細胞の複製モードに入る。これは常に一定の割合でそうなる。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

注目されるのは次の記述である。

といっているが私には納得がいかない。恐らくは研究室レベルの現象をただちに放射線防護の具体的なモデルと取り入れるまで研究が進んでいないということであろうし、2相応答関係が、どのくらいの低線量(たとえば、1mSv、あるいは0.1mSvなど)で現れてくるのかも確定できていないのであろう。しかしそれはそれとして、低線量において2相的なリスクがあること自体を、勧告の中に盛り込み、数値としてリスクモデル化すべきであろう。 |

|||||||||||||||||

| 第9章6.5節 集団内部と個体の感受性 | |||||||||||||||||

第9章の後半は、直線的ですべての要素を物理量に還元し、内部被曝による放射線損傷と外部被曝のそれとを質的に同じものと見なし、細胞レベルで発生していることをほぼ無視し、高線量外部被曝で当てはまる線量応答関係をそのまま機械的に低線量内部被曝に外挿し、「低線量被曝は健康に害があるという科学的根拠はない」と宣言するICRPの学説に対して、主として低線量内部被曝の健康損傷の要因を具体的に見てきた。 この節では、低線量内部被曝の実態を、さまざまな「集団」や個体の間で発生している放射線感受性の「差」という観点から見ていこうとする。 年齢差で放射線感受性が大きく違うことは、よく知られているし、ICRP学説でも程度のの差こそあれ、これをしぶしぶ認めている。 しかし集団や個人の放射線感受性の差はこればかりではない。第9章のこの節では次のカテゴリーの違いを挙げている。

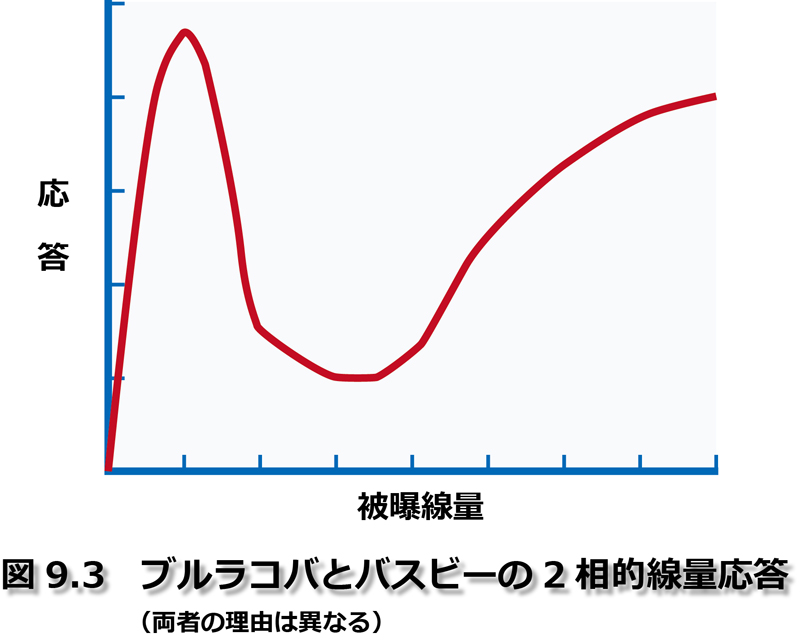

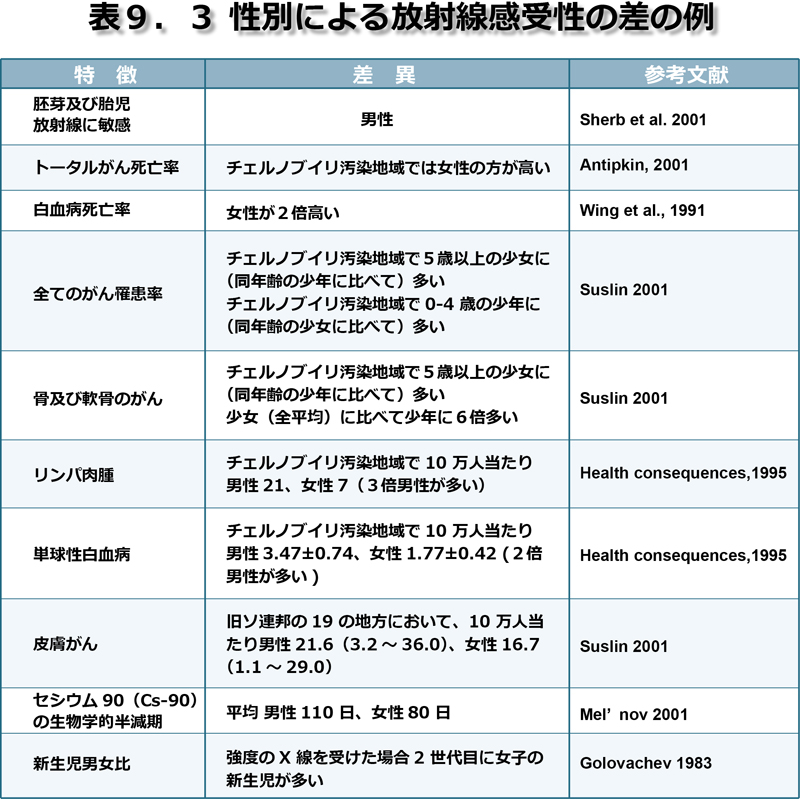

これらは全て、放射線感受性について差異があるというデータが存在しているという。また動物とヒトの研究により、放射線に関して高い感受性をもつ遺伝学的な部分集団(サブグループ)も存在する。 表9.3はこうした違いのうち性別に着目した放射線感受性の差異をしめしている。 (この表はロシアの環境学者、アレクセイ・ヤブロコフが2002年に発表した“Myth on the safety of low doses of irradiation”「低線量放射線被曝安全神話」からの引用のようだ。) |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

また表9.4はほ乳類におけるオスとメスの感受性の違いを示した表である。 |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||

一般に老人は放射線感受性が低いとされる。しかし、これは放射線に対して抵抗力があるという意味ではない。老人は感受性が低いかも知れないが、放射線耐性はさらに弱い。だから「老人だから大丈夫だ」との理解は誤りであろう。(私個人は、2012年に入って高齢者の突然死-もともと弱い心臓が突然その機能を停止する-が全国的に拡大している現象をフクシマ放射能危機による低レベル内部被曝の影響ではないか、と疑っている。) どちらにしても、年齢による放射線感受性も一直線ではなく、もっとダイナミックな応答を示しているのだと想像する。 中でも胎児はとりわけ放射線感受性が高い。レントゲン照射の胎児に対する広汎な疫学調査をしたイギリスのアリス・スチュワートらの研究によると、胎児の「がん」に対するリスクは大人の1000倍と解釈されている。また女性の場合、内部被曝と外部被曝では、流産の危険(X線照射の場合)は、内部被曝が外部被曝の4倍に上る、という研究がある。(Focic et al. 2008) |

|||||||||||||||||

| ATM遺伝子 | |||||||||||||||||

さらに注目しておかなければならないのは、次の記述だ。

この記述によると、糖尿病や心臓病、あるいはがんなどになりやすい遺伝子があると同様に、放射線感受性がきわめて高い遺伝子が存在する、ということになる。 ここでいうATM遺伝子は“Ataxia=失調症 telangiectasia=毛細血管拡張 mutated=突然変異した”の頭文字である。つまり、この遺伝子をもつ人は、「毛細血管拡張性運動失調症」という病気になりやすい傾向がある。難病情報センター(<http://www.nanbyou.or.jp/>)の「毛細血管拡張性運動失調症」という文書(<http://www.nanbyou.or.jp/2011_pdf/s204.pdf>)を読んでみると、「歩行開始時から明らかになる進行性運動失調症、免疫不全症、高頻度の腫瘍発生、内分泌異常症、放射線高感受性、毛細血管拡張などを特徴とする、多臓器に渡る障害が進行性に認められる遺伝疾患である。」ということだ。もちろんこの文書は、ATM遺伝子をもつ人が放射線感受性が高いということを述べているわけではない。この難病について説明しているわけで、この遺伝子をもった人がすべてこの難病になるわけではない。この文書によると「毛細血管拡張性運動失調症」を発症する人は、人口10万人から15 万人に1 人、という割合だそうだ。この遺伝子自体が同定されたのは1995年だが、ATM遺伝子をもった人が放射線に対して感受性が高いことがわかってきたのは2000年代に入ってからだ。先ほどの難病センターの文書によれば、「保因者(ATM遺伝子をもっている人)は人口の0.5%から1%だという。これは決して低い率ではない。100人から200人に1人という数字になる。あくまで可能性の話だが、年齢性別にかかわらず、100人から200人に1人は極端な放射線弱者ということになる。 ECRR2010年勧告は、この第9章6.5節を次のような文章で結んでいる。

私もまことにその通りだと思う。これまで見てきたように電離放射線に対する感受性、抵抗力は人により、集団によりバラバラである。どんな人にも、どんな放射線弱者に対しても、人工的に作られた低レベル電離放射線の損傷が起こらないような、そのような最低限のレベルで上限許容値が決められるべきだろう。 |

|||||||||||||||||

| (以下第9章その③へ) |

|||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||