| (2012.10.10) |

| 【参考資料】ヒロシマ・ナガサキ・フクシマ |

その①地球規模で拡散した大気圏核実験時代の放射性降下物(死の灰) |

|

|

(この記事では、ECRR2010年勧告第10章日本語テキストから引用した箇所だけではなく原文英語テキストから直接引用して訳した箇所もある。主として私自身が深く理解するためである。煩雑ではあるが私の訳した箇所には原文を< >に入れて表示した。)

|

| 今に続く大気圏核実験放射性降下物の影響 |

第10章は第11章「被曝に伴うがんのリスク 第2部:最近の証拠」とセットである。

もう少し言えば第12章「ウラン 劣化ウラン兵器」ともグループを形成している。低線量被曝の影響をがんと白血病に絞ってその証拠を「初期」に求めている。その初期の影響とはとりもなおさず、5つの核兵器保有国、特にアメリカ、旧ソ連(ロシア)、フランス、イギリス、中国によって実施された無茶苦茶な大気圏内核実験による放射性降下物の影響のことだ。「最近の証拠」とは主としてチェルノブイリ原発事故などの核施設から放出される健康被害の実態である。ところがこれまでは、ウラン核種による健康被害の実態は明らかでなかった。しかし、ユーゴスラビア内戦やアメリカによる、アフガニスタン侵攻(アフガン戦争)やイラク侵攻などで劣化ウラン兵器が大量に使用されウラン核種による健康被害の実情が明らかになってきた。それをまとめて俯瞰しているのが第12章である。そして第13章「被曝のリスク:がん以外のリスク」へと続いている。

『フクシマ放射能危機』に直面する私たちには第13章はとりわけ重要な章だが、第10章から積み上げて理解しておく必要がある。というのは、フクシマ放射能危機による健康損傷を考える時、そのベースとして1945年8月のアメリカによる広島・長崎への核攻撃、それに続く厖大な数の大気圏核実験による影響が必ず存在しているからだ。

1986年のチェルノブイリ事故で深刻な健康被害を受けた(そして今でも深刻な影響を受け続けている)ベラルーシで、主としてセシウム137の健康影響を、病理学的に調査研究したユーリ・バンダジェフスキーは次のように述べている。

| 『 |

軍事面や経済面で西側諸国に追いつき追い越そうとするあまり、旧ソ連の指導者たちは環境に対して、従って人々の健康に対して命にかかわるほど有害な影響をもたらす産業技術を不可避的に導入した。とりわけソ連邦によって実施された核実験をその考慮にいれるべきである。

20世紀の60年代に始まったベラルーシ、リトアニア、ラトビア、エストニア、ウクライナ及びロシアの広大な領土内での放射性元素による汚染はそのような所業の結果である。これら諸国の人口集団は、存在する放射性要因に関して何の情報もなかった。

そして当然のごとく、その影響から自らを防護するなんらのすべももたなかった。』

|

| 『 |

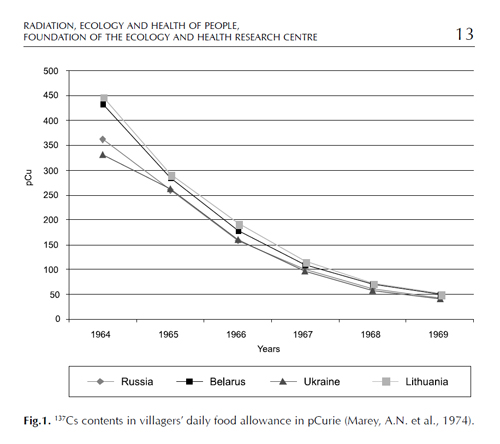

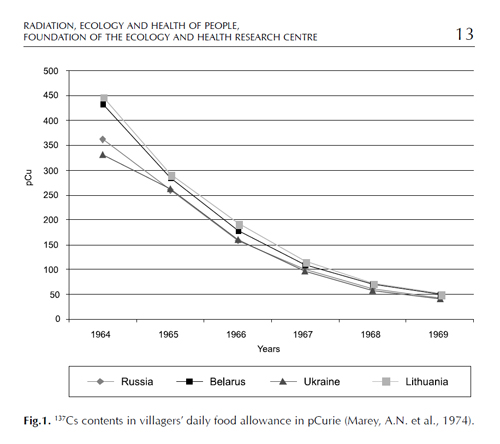

1960年代を手はじめにして、莫大な量のセシウム137核種が、永年にわたって、前述の諸国の住民に消費される食品の中に観察された。(Marey, A.N.1974年他、Rusyaev, A.P1974年他、V.I. & Gurskaya, N.V.1974年他)』(図1参照の事) |

図1 ソ連の核実験によるロシア、ベラルーシ、ウクライナ、リトアニアにおける

村落の酪農製品に含有されたセシウム137

|

1963年に大気圏核実験禁止条約(部分核停条約)が発効したが、その直後からセシウム137の含有量がいずれの国においても下がっている。この表には明示されていないが、いずれも食品1kgあたりまたは1リットルあたりの含有量だと見られる。ここで使われている単位pCu(ピコキュリー)は、10-12キュリーである。1キュリーは3.7×1010ベクレルなので、1ピコキュリーは3.7×10-2ベクレルということになる。従ってこの表で「50」は1.85ベクレル、「200」は7.4ベクレル、「450」は16.65ベクレルということになる。 |

もちろん2011年3月11日は1963年の大気圏核実験禁止条約(部分核実験禁止条約)から50年近い歳月が経っている。それでも「フクシマ放射能危機」の増幅要因となっていることはまず疑いない。

|

| 第10章1節 ECRRリスクモデルの基礎 |

欧州放射線リスク委員会(ECRR)が2003年に最初の勧告を出した時、IRSNなどが、この勧告は科学的な基礎を説明することに失敗していると批判したという。(日本語テキストp101)IRSNは、財団法人高度情報科学技術研究機構(RIST)の運営する「原子力百科事典」(ATOMICA)によれば、IRSN(Institute de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire-IRSN)は「フランス放射線防護原子力安全研究所で、原子力安全・放射線防護総局DGSNRの支援組織である。商工業公社(Public Establishment)の性格をもっており、その主な業務は、(1)原子力利用に関する研究計画の遂行、(2)放射線防護の訓練教育、(3)原子力利用に関する放射線モニタリング、(4)原子力情報の公開、(5)原子力と放射線利用に関する技術支援、(6)非常時の支援、(7)技術相談、研究開発および計測などの契約業務等である。」

(<http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_Key=13-01-02-01>)

収入の80%以上はフランス政府資金でまかなわれており、完全に原発推進のための国策研究所といって良い。世界的にも権威のある放射線に関する研究機関でもある。そのIRSNが欧州放射線リスク委員会の勧告を批判するのは当然だろう。問題はその批判の根拠である。「科学的な基礎を説明することに失敗している」というだけでは私には批判の中身がわからない。

ともかくECRRは、「科学的な基礎が説明されていない」という批判に対して次のように自らの科学的基礎を説明している。

| 1. |

ヒトの疫学調査 |

| 2. |

ヒト、動物、細胞についての数多くの研究(恐らく分子生物学的研究) |

| 3. |

細胞レベルの放射線と(細胞を構成する)分子との間の相互作用の性質に関する、物理化学及び生物学の知識

(日本語テキストp101) |

これに対してIRSNが「科学的基礎」とする中身は、間違いなく「広島・長崎の原爆被爆者の寿命調査(LSS)」であろう。それは徹頭徹尾疫学であり、その基礎はこれまた徹頭徹尾物理学である。すなわち、IRSNが科学の基礎と考える学術分野とECRRが科学の基礎と考える学術分野は、重なり合いつつも基本的には異なっている。

そして方法論も違っている。 「(ECRRの科学的基礎は)第一に物理学ベースではない。[これがICRPとの本質的違いである-原文カッコ]」<It is not primarily physics-based (and this is the essential difference

from ICRP)>(原文テキストp107)

| 「 |

そうではなく(物理学に基礎を置くのではなく)、疫学的証拠を帰納法的に吟味することからはじめ、そうしておいて、これら疫学的証拠を放射線と人体組織との間の相互作用と捉え、薄められた溶解の生現象として分子レベルで説明する。」

<but instead begins inductively with the epidemiological evidence and then

explains these in terms of the interactions between radiation and tissue

at the molecular level as dilute solution biophenomena.>(同p107) |

|

| ECRRとICRPの科学的基礎の違い |

その方法論は、まず疫学研究によって様々な証拠を見つける。たとえば原発付近では、乳児の呼吸器系疾患が多い、そしてこれは原発から洩れ出る放射性物質のせいだという事実を疫学的に確定する。そしてこの疾患を、放射性物質と人体の細胞との間の相互影響作用の結果であろうと捉え、放射性物質が人体内に入り込めば薄められ溶解されるのだから、そのために生ずる生現象(biophenomena)として、この疾患の理由や原因を説明する、これがECRRの方法論だというのである。

これに対してICRPの方法論では、まず放射線の人体に対する影響の物理学的境目を原理・法則として確立する。たとえば1Sv(シーベルト)以上は確定的影響があらわれて、紫斑や出血、脱毛などが発生する。4-5シーベルト以上では細胞が破壊されて死に至る。一方1シーベルト未満では、こうした影響はすぐには出ない。長い時間をかけて細胞が異常を起こし、発症する人もいれば発症しない人もいる。だからこれは確定的影響に対して確率的影響である。またその際発症する病気は致死性がんや白血病(これもがんの一種)であり、その他の病気は発症しない。そしてこれも原理・法則として確立する。そしてこの原理・法則を実際の現象に当てはめて説明する。従って原発付近で乳児の呼吸系疾患が現れたとしても、これはがんではないから放射性物質が原因ではなく、その他の因子(たとえば家族の誰かの喫煙や環境汚染など)が原因であろうと結論する。原理や法則をまず打ち立てておいて、それに従って解釈・説明しようとするから、その方法論は徹底的に演繹的である。また、放射線の人体に対する影響を物理量(影響する実効線量の大きさ)で説明しようとするから、その基礎を物理学に置いている、というわけだ。

ICRPとECRRでは、全く同じ課題(今のケースでは低線量被曝の人体に対する影響)にアプローチしながら、その武器とする学術的基礎(科学的基礎)は本質的にまったく異なる分野におかれており、またその方法論も徹底的に演繹的手法(常に原理・原則から出発する)を採用するのがICRPであり、徹底的に帰納法的手法(常に実際に発生している事実や現象から出発する)をとるのがECRRである、と第10章の冒頭で説明していることになる。

だからフランスの研究機関IRNSが、「ECRR2003年勧告は科学的基礎を説明することに失敗している」という時、実はその科学的基礎はICRPの採用している科学的基礎なのである。

|

| 大気圏内核実験降下物の疫学的証拠 |

それでは、ECRRはどのような疫学的証拠にまず着目したのであろうか?

| 「 |

元来が(ECRRの)リスクモデルは、大気圏内核実験の降下物の中の核分裂生成放射線核種とウランに対する内部被曝に関する経験データに基づいている。」

<Primarily, the model is based on empirical data on internal exposures

to fission-product radionuclides and Uranium in the fallout from atmospheric

weapons tests.>(同p107) |

ICRPのリスクモデルの基礎は、広島・長崎の原爆被爆者の寿命調査(Life Span Study=LSS)だった。いまでも基本的にそうである。それに対してECRRのリスクモデルは元来が大気圏核実験による放射性降下物によって引き起こされた内部被曝データが基礎になっているというのである。しかもこのデータは、

| 「 |

1959年から1963年にピークを迎えたこれら核実験は体内放射線核種に対する人類被曝の影響に関する最初の経験であった。なぜなら放射能は地球規模で拡散したからである。」

<These tests, which peaked in 1959-63 were the first experiment on the effects of human exposure to internal radionuclides, since the radioactivity was globally dispersed.>(同p107) |

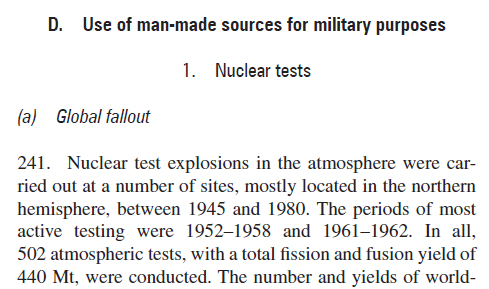

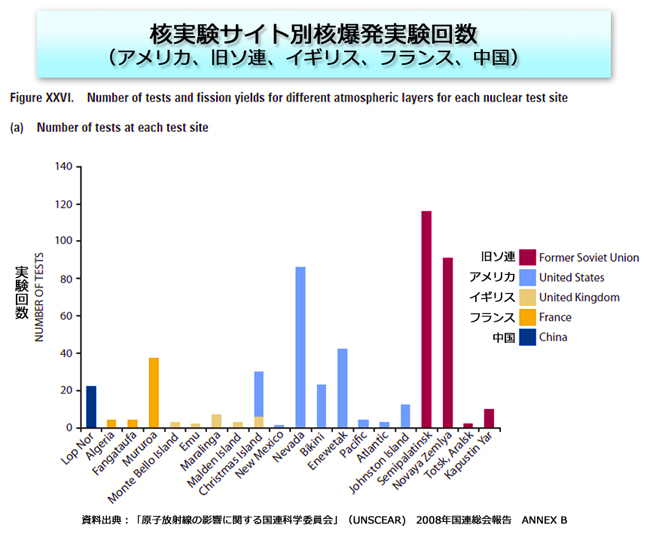

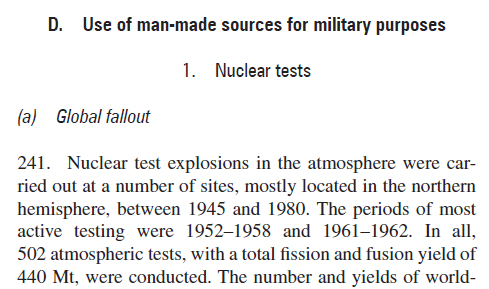

1945年7月のアメリカによるアラモゴード砂漠での核実験、同じく8月の広島・長崎への原爆投下を初めとして、1980年中国の最後の核実験まで、アメリカは合計215回(広島・長崎の実戦使用を含む)、旧ソ連は219回、フランスは50回、イギリスは21回、中国は23回、合計528回の大気圏核兵器爆発をおこなった。

(核爆発回数は数え方によって回数が異なる。上記はアメリカの環境問題を専門とするシンクタンク『自然資源防衛評議会』<Natural Resources

Defense Council-NRDC>の表によった。もっとも詳細な数え方をしている統計の一つである。http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab15.asp)

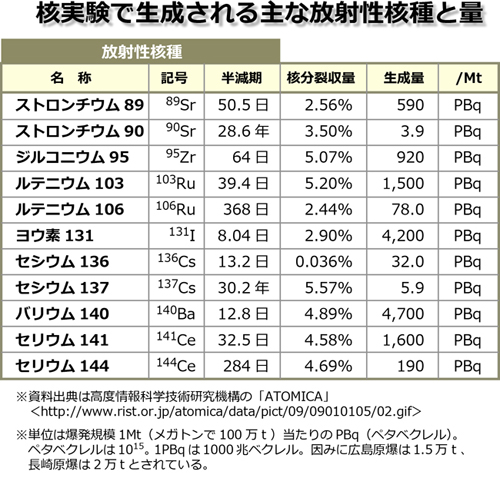

表「核実験で生成される主な放射性核種と量」は核出力1Mt(メガトン)当たり生成される放射性物質で、核爆発後「死の灰」として環境に放出される。広島原爆は15kt(キロトン)だったから、この表で扱う標準単位の1.5%でしかない。この表をそのまま当てはめれば、ヨウ素131は、4200PBqの1.5%=63PBq、すなわち6.3京ベクレルのヨウ素131を放出したことになる。また東京電力福島第一原発事故で事故後4月20日までに放出した放射能はヨウ素131換算で900PBqとされている。(たとえば『国会事故調査委員会報告』)

ここで扱う放射能(死の灰)いかに大きな量かがおわかりだろう。

ここで示した放射線の核種は、1メガトン(100万トン=TNT火薬換算)である。1945年から1980年の最後の大気圏内核実験では一体どれくらいの爆発出力があったのだろうか?

| 「 |

(a) 地球規模のフォールアウト

241. 大気圏内核実験爆発は、1945年から1980年の間、多くの場所で実施された。

ほとんどの場合北半球に置いてであった。最も頻繁に行われたのは1952年から1958年及び1961年から1962年の間であった。総じて言えば502回の大気圏核実験が行われ総出力は440メガトンであった。」(同p255) |

| |

(原文箇所の画像コピー) |

この報告を信ずれば総核出力440メガトンということになる。すなわち先に見た核種のそれぞれ440倍の放射能が大気圏にばらまかれたということになる。ヨウ素131に例を取れば、1メガトンあたり4200PBqの440倍、すなわち184万8000PBqという天文学的数字になる。チェルノブイリ事故やフクシマ事故などはまったく霞んでしまう量だ。放射性降下物と限定してみれば広島原爆や長崎原爆などは芥子粒ほどである。

|

| 初期の健康影響が出始める |

ここでECRR勧告第10章にもどる。

| 「 |

それ(世界規模での降下物による内部被曝)はそれまで誰も調べたことのないような結果を伴う経験だった。そのころ系統的な研究はいっさい存在しなかった。それは恐らく1959年、世界保健機関(WHO)がそのような取り組み(内部被曝に関する系統的な研究)を束縛されたことによるものだと思われる。1959年と言えば、初期の健康影響が現れ始めた頃だった。」

<It was an experiment with an outcome that no-one examined. There was never

any systematic study at the time, possibly because the World Health Organization

was rapidly constrained from any such effort in 1959, when the early health

effects began to appear.>(勧告英語テキストp107)

|

| 「 |

前述したように、世界保健機関は国際原子力機関(IAEA)に(放射線の健康影響に関する)研究を任せることを内容とする合意を結ばされた。この協定は今でも有効である。」

<WHO, as we previously noted, were made to sign an agreement with the International

Atomic Energy Agency, which left research to IAEA, an agreement which is

still in place.>(同p107) |

前述したように、というのは第5章「リスク評価のブラックボックス」で触れた、1959年のWHOとIAEAとの合意のことだ。この協定でWHOは、放射線の健康影響について独自調査・研究しないこととし、IAEAの調査・研究を受け入れることとなった。この経緯については私も『第5章 リスク評価のブラックボックス その③ 核兵器・原発とともに表舞台に登場したICRP』という記事の中でやや詳しく見ておいた。また『核利益共同体に魂を売り渡した日本の食品安全委員会 その④ 今なおかつABCC=放影研のデータを基礎とする影響評価』という記事の中でこの合意(WHA12-40)の文面について検討しておいた。できれば参照してほしい。

<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/hiroshima_nagasaki/fukushima/ECRR_sankou_06.html>及び

<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/fukushima/04.html>

ここでのポイントは、本来世界的な健康問題についてもっとも責任と権威のあるWHOが、放射線被曝に関する健康影響については、国際的な原子力利用推進エンジンであるIAEAに調査・研究・評価の権限をいっさい譲り渡してしまった点にある。例えは悪いが「泥棒に縄を綯(な)わせ」てしまったことになる。

再びECRR勧告第10章の記述。

| 「 |

表舞台の裏では公衆にわからないところで、放射性降下物で人々が殺されはじめていることが各規制当局にも明白となった。これはそうではないか(放射性降下物で被害が出始めていること)との当初の見方は日本の原爆研究を援用することによって早々と否定された。もっとも高いレベル(Medical Research Council 1957)で隠蔽がおこなわれた。いうまでもないことだが、大気圏内核実験禁止条約は1963年に調印された。」

< But behind the scenes, away from the public, it was clear to authorities that the fallout was beginning to kill people. Early suggestions that this might be so were quickly denied by reference to the Japanese A-Bomb studies; there were cover-ups at the highest level (Medical Research Council 1957). Nevertheless a Test Ban was signed in 1963.>(同p107) |

|

| 1950年代急速に増加する核実験 |

この記述には補足説明が必要であろう。1945年からはじまった核兵器の大気圏内爆発は1950年代に入ると急速に回数が増える。アメリカだけとってみても1945年から50年まで6回(広島・長崎含む)だったが、1951年に16回、52年に10回、53年11回、54年6回、55年15回、56年17回、57年24回、58年55回と急速に増えていく。(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/kono/AEC_26P.htm>)回数が増えるばかりでなく、1回当たりの核出力も飛躍的に増加する。また1949年に旧ソ連が最初の核実験を行って以来、旧ソ連の核実験回数も急速に増加する。地球全体に「死の灰」が降り注ぐ結果となった。それに伴い地球の各地でそれまでは見られなかったような病気が報告されるようになる。実は放射性降下物による内部被曝による結果だった。降下物による健康損傷はいずれも低レベル被曝であり、外部被曝の結果ではありえない。

一方「日本の原爆研究」とは言うまでもなく、当時原爆傷害調査委員会(ABCC)が手掛けていた広島・長崎の原爆生存者の寿命調査(LSS)のことである。LSSでは被曝者とは、原爆の一次放射線による外部被曝のことを指している。ほぼ強力なγ線と中性子線による外部被曝だった。そして放射性降下物(たとえば黒い雨)や残存放射能による内部被曝はないとされた。また低線量による被曝で生ずる健康損傷はほぼ“がん”と“白血病”である。それ以外の健康損傷は放射線のせいではなく、何か別の要因とされた。従ってLSSの結果を援用して、核実験による放射性降下物は健康に害がなく、発症している病気は何か別の要因として否定できたのである。

“Medical Research Council-MRC”はイギリスの『医学研究審議会』のことで、イギリスで最も権威のある医学・医療に関する政府機関である。放射線防護に関する勧告にも深く関わっている。

(<http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_Research_Council_%28UK%29>及び

<http://www.rist.or.jp/atomica/data/dat_detail.php?Title_No=14-05-01-03>による)

1957年のMRCによる隠蔽工作とは何を指しているのか私は確認できなかった。ともかくMRCが隠蔽工作をしたとするなら、なるほどそれは最も高いレベルの仕事、ということになるだろう。

『大気圏内核実験禁止条約』とは正式には『大気圏内、宇宙空間及び水中における核兵器実験を禁止する条約 <Treaty Banning Nuclear Weapon Test in the Atmosphere, in outer Space and

under Water>』である。日本やアメリカでは部分的核実験禁止条約<Partial Test Ban Treaty:PTBT>としてよく知られている。「部分的核実験禁止条約」とはもちろん条約の正式名称ではない。正式には前述の通りである。条約本文を見ると前文的文章に、「可及的速やかに全面的かつ部分的な核軍縮の実現を目的とし、管理を国連主導の下に推進するためにこの条約を締結する」(<http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/pdf/Partial_Ban_Treaty.pdf>)という意味合いの文章があり、大気圏内核実験のための世界的な健康損傷が深刻となっている、などという文言は一言もない。にもかかわらず、この条約が結ばれた本当の理由は、大気圏内核実験をやめることだった。それはなによりもこの条約名がその真の目的を表現している。1963年8月にアメリカ、旧ソ連、イギリスの3か国しか署名しなかったにもかかわらず、同年10月には早々と発効し、この3か国は以後、大気圏内核実験を一度も行っていない。条約の真の目的、大気圏内核実験をやめ、地球規模の放射性降下による健康損傷を軽減するためには、アメリカと旧ソ連が大気圏内核実験をやめることが必須だった。というのはこの2か国でほとんどの放射性降下物を降らせていたのだから。しかし、「地球規模の放射性降下物が深刻な状態になっている」などとはおくびにも出していない。それどころか、そうした健康被害はない、と否定したばかりなのだから。だからECRR勧告第10章は、「(否定したにもかかわらず)1963年には条約は署名された」と皮肉っているのである。

|

| 大気圏内核実験禁止条約(部分的核禁止条約)の効果 |

| 「 |

核兵器の降下物は地球規模で拡散したが、一様に拡散したわけではない。南半球よりも北半球での拡散がはるかに大きかった。同時に雨の少ない地域よりも高雨地域の方が降下は大きかった。しばしばとんでもなく大きかったのである。UNSCEARは、総被曝線量をICRPのモデルを使って評価した、が総被曝線量は自分で計算した。そして表にまとめた。汚染状況は多くの国で計測された。その結果は公表された。」

<Although weapons fallout was globally dispersed, it was not uniformly

dispersed, and was greater in the northern hemisphere than the southern.

It was also greater in regions of high rainfall than in regions of low

rainfall, often by significant amounts. The overall doses, as assessed

using the ICRP model, were calculated however, and tabulated by UNSCEAR.

The contamination was measured in a number of countries and results were

published.>(同p107) |

核実験による放射性降下物の影響が南半球より北半球の方がはるかに大きかった理由は、核実験場が北半球に偏っていたためである。アメリカ、旧ソ連、イギリス、フランス、中国の核実験場を表で示す。

|

各国の核実験場 (表左から)

| 国名 |

核実験場名 |

説明 |

| 中 国 |

Lop Nor |

ロプノール核実験場 新疆ウイグル自治区(東トルキスタン)にある。旧ソ連(現在カザフスタン)のセミパラチンスク実験場とはさほど離れていない。 |

| フランス |

Algeria |

アルジェリア領内サハラ砂漠の一画。 |

| Fnagataufa |

ファンガタウファ。南太平洋にあるフランス領ポリネシアのファンガタウファ環礁。 |

| Mururoa |

ムルロア。南太平洋にあるフランス領ポリネシアのムルロア環礁。 |

| イギリス |

Monte Bello Island |

モテンベロ島。西オーストラリアのコンテベロ諸島の中のトリムイユ島沖海上。 |

| Emu |

エミュー。オーストラリア中西部砂漠地帯にある。 |

| Maralinga |

マラリンガ。オーストラリア中南部にある。 |

| Malden Island |

マルデン島。現在のキリバス共和国領ライン諸島の中の島。 |

| Christmas Island |

クリスマス島。現在のキリバス共和国領内の島。実験場は島の南東部。 |

| アメリカ |

同上 |

同上。 |

| New Mexico |

ニューメキシコ。ニューメキシコ州のアラモゴード砂漠における実験。 |

| Nevada |

ネバダ州のネバダ核実験場。ラスベガスから北西わずか105kmしか離れていない。 |

| Bkini |

ビキニ。ビキニ環礁。現在はマーシャル諸島共和国に属するが実験当時はアメリカの国連信託統治領だった。 |

| Enewetak |

エニウェトク。現在はマーシャル諸島共和国に属するが実験当時はアメリカの国連信託統治領だった。 |

| Pacific |

太平洋。太平洋核実験場は通常ビキニ、エニウェトクなどを含むが中部太平洋で行った実験を指すと思われる。 |

| Atlantic |

大西洋。大西洋上南アフリカのケープタウンの南東およそ1,800kmの地点での高々度実験。 |

| Johnston Island |

ジョンストン島。アメリカ領の中部太平洋上の島。ハワイ諸島のオアフ島からは西に約1500km。 |

| 旧ソ連 |

Semipalatinsk |

セミパラチンスク。現在のカザフスタン共和国セメイ(セミパラチンスクを改称)の近く。 |

| Novaya Zemlya |

ノバヤゼムリア。現在ロシア連邦領内の北極海に浮かぶ列島。ヨーロッパの最北端に位置する。 |

| Totsk, Aralsk |

アラルスク地方のトスク。ロシア連邦領オレンブルグ州に位置する。 |

| Kapustin Yar |

カープスチン・ヤール。ロシア連邦南部アストラハン州北西部に位置する。 |

|

大気圏内核実験禁止条約の表向きの理由はどうあれ、その効果は絶大だった。発効当時はフランスと中国はこの条約を批准せず、最後に中国が大気圏内核実験を行ったのが1980年だったが、世界に放射能汚染の脅威を与え続けたのがアメリカと旧ソ連の大気圏内核実験による放射能、放射性降下物だった。これが1963年以降、少なくとも核実験に関する限り止まったのである。

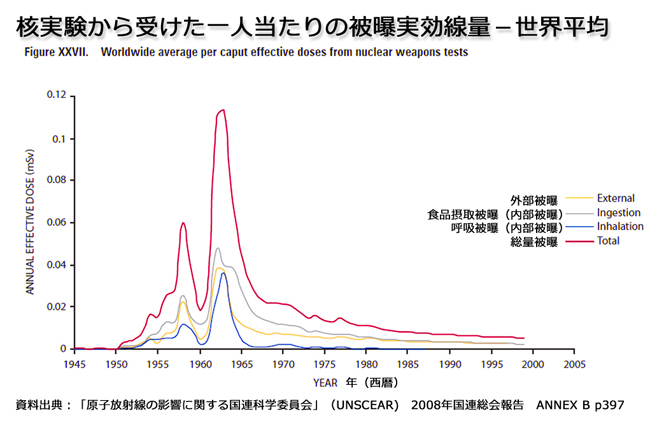

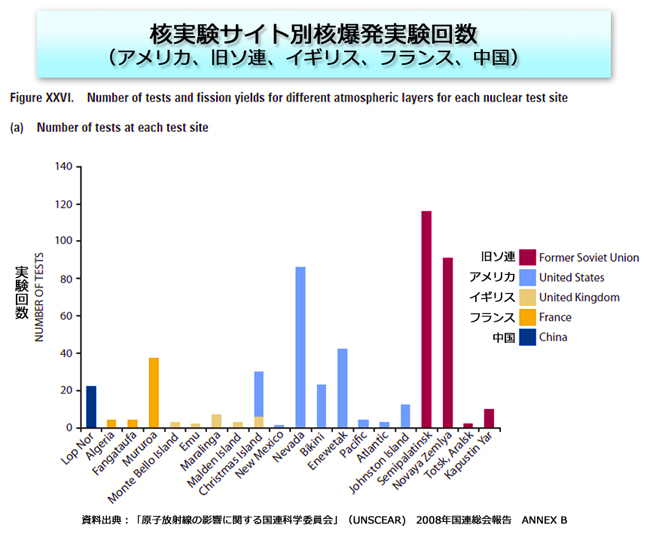

『表 核実験から受けた一人当たりの被曝実効線量-世界平均』を見るとその効果が絶大だったことがわかる。

|

この表は「原子放射線の影響に関する国連科学委員会」(UNSCEAR)の2008年国連総会報告の付属B(Annex B、p397)から引用したものである。世界の人たちが一人当たり核実験が放出する放射能から受ける総被曝線量は、1957-8年に一つのピークを迎える。1959年と1960年には、大幅にいったん下がる。これはアメリカ(アイゼンハワー政権)と旧ソ連(フルシチュフ政権)が核実験をしないという合意が有効だった年だからである。この両年アメリカは約束を守って一度も核実験をしなかった。旧ソ連も実施しなかった。合意が破られる1961年にアメリカは9回の核実験を行った。1962年はキューバ危機の発生した年でアメリカと旧ソ連が「核戦争」一触即発の年だった。この年アメリカは実に89回の実験を行っている。1年52週とすれば、1週間に平均1.7回の核実験を行った勘定になる。そして地球の人たちの核実験による総被曝線量は2年後の1964年にピークを迎えた。63年に大気圏内核実験禁止条約(部分核実験禁止条約)が締結され、米ソの大気圏内核実験が終わると、一人当たりの総被曝線量は汐が引くように下がっていくのである。

(<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/kono/AEC_26P.htm>を参照のこと)

|

| 疫学調査に最適なイングランドとウエールズ |

そしてこのピークからほぼ15年後の1979年頃、世界中で女性の「乳がん」と男性の「前立腺がん」がピークを迎える。しかし、「がん」に限ってみると、世界各国で「がん登録」制度が整備されていたわけではない。いまだに「がん登録制度」に後ろ向きな国もある。日本もその一つである。「がん登録制度」が確立していないと、正確な疫学調査が難しくなる。ここで再びECRR2010年勧告第10章に戻る。

| 「 |

1950年代から現在までの素晴らしい(放射能)汚染データを継続的に入手できる国がある。それはイギリスである。このデータはイングランドにおける個別の放射線核種に関するデータ及びそれとは別個にウエールズにおけるそれらデータを含んでいる。」

<One country where excellent contamination data was available from the

1950s continuously to the present day was the United Kingdom. This included

data on contamination by individual radionuclides in England and separately

in Wales.>(同p107) |

イギリス(the United Kingdom)が、イングランド、ウエールズ、スコットランド、北アイルランドの異なる歴史的・文化的背景をもつ異なる“国”として認識されていることを念頭において読むべき記述だろう。

| 「 |

またイングランドとウエールズは1974年以来実際的に役に立つ“がん発生”に関する登録制度をもつ国でもある。その一方でイギリスには1930年代にまでさかのぼれる死因に関する別個な死亡登録制度もあるのだ。」

< These are also two countries in the UK which have functional cancer registries which collected incidence data from 1974, although separate mortality registers are available for causes of death back to the 1930s in the UK.>(同p107) |

「実際的に役に立つ」というのは、疫学調査の立場から見ると「実際的に役に立たないがん登録制度」もあるからだ。日本の多くの地域に見られるように、がん登録が医師の任意の届けでなされていると、正確な疫学調査の対象とはならない。洩れ落ちの可能性が常につきまとうからだ。「がん登録制度」とは名ばかりである。イングランドとウエールズが「がん発生」に関する理想的な学術的環境を備えていることがわかる。

| 「 |

ウエールズはイギリスの大西洋岸に面しており、ウエールズの放射性降下物は従って(雨量が高いため)高い汚染が計測される。したがって被曝量(同位体ストロンチウム90がほとんどであるが)は、イングランドにおける被曝量よりも2倍から3倍大きい。」

< Wales is on the Atlantic coast of the UK and the fallout in Wales and

therefore (because of higher rainfall) the measured contamination, and

thus doses (dominated by the isotope Strontium-90) were twice to three

times greater than those from the fallout in England.>(p107-p108) |

| 「 |

ウエールズとイングランドにおいて年齢層で標準化された“がん発生”に関する傾向を比較することは、しかもこの2つの国においては類似の遺伝子を持つ人口集団、類似の生活習慣を持っていることを考えれば、見て取りやすいことだった。また核兵器が生み出したより高い被曝量の影響も見て取りやすいことだった。その影響は驚くべきものだった。」(クリス・バスビーの研究:1994年、1995年及び2006年)

<It was a straightforward matter to compare the trends in the age standardized

incidence of cancer in Wales and England, countries with similar genetic

populations and similar lifestyles, to see what effect the higher level

of exposure from weapons fallout produced. The effect was startling (Busby

1994, 1995, 2006).>(同p108) |

ここで挙げられたクリス・バスビーの研究というのは恐らく、『死の翼:核汚染とヒトの健康』(<Wings of Death: Nuclear Pollution and Human Health>1995年)や『説明のつかぬウエールズのがんの増加』(<Increase in Cancer in Wales Unexplained>1994年)、『狼のごとく暴れる水:原子放射線、死亡、疫学、科学、偏見、哲学及び死から構成される研究』(<Wolves of Water. A Study Constructed from Atomic Radiation, Morality,

Epidemiology, Science, Bias, Philosophy and Death.>2006年)などを指すものと見られる。

(ECRR2010年勧告英語テキストの巻末には有り難いことに、参照文献一覧リストがつけられている。p189-p238)

| 「 |

2つの国における年齢層で標準化されたがん発生の傾向は類似していた。その傾向は1974年から1979年までは平行線をたどりまた起伏がなかった。1979年こそウエールズの発生率がイングランドに比べて上昇に転ずる年である。1984年までにはイングランドにおいても発生率は上昇し始めた。しかしその時までにウエールズの発生率は約30%増加していた。」

<The age standardized cancer incidence trend in the two countries was similar. The trend was parallel and flat from 1974-1979 when the Wales rates began to climb relative to the England rates. By 1984, the rates in England began to rise, but by then the Wales rates had increase by about 30%.>(同p108) |

つまりイングランドとウエールズでは“がん発生率”上昇に5年間のタイムラグがあった、イングランドが上昇に転ずるころには、ウエールズでは「がん発生率」がその5年間で約30%増加していた、ということになる。

| 「 |

ウエールズにおける傾向の独特な形(つまり1979年から84年の約30%の急上昇)はそのまま初期の(核実験)放射性降下物による被曝を反映していた。(1963年に調印・発効した)部分核停条約から1959年に発生した(核実験の)非継続期における放射能降下の際だった減少すらそっくり反映していた。ストロンチウム90をモデルとした放射性降下物被曝の初期における“がん傾向”の時系列的相関関係は、統計学的に見て極めて有意であった。」

< The peculiar shape of the trend in Wales exactly followed the earlier

fallout exposures, even to the discontinuity which occurred in 1959 from

the partial test ban treaty which resulted in a sharp fall in radioactive

precipitation. The temporal correlation of the cancer trend on the earlier

trend in fallout exposure, modeled as Sr-90, was highly statistically significant.>(同p108) |

|

| スエーデンのトンデル、ベラルーシのオケアノフ |

前にも見たように、1959年と1960年には、アメリカと旧ソ連は合意を結んで核実験を行わなかった。また1963年10月大気圏内核実験禁止条約が発効して以来、核実験による放射性降下物は急速に減少していった。ウエールズの「がん発生」の傾向(トレンド)は、その時期の放射性降下物の減少までそっくり反映しているというのである。

| 「 |

その被曝線量とICRPモデルを使って予測した過剰ながんの発生を比較してみたところ、ICRP予測の適用には(実際と比較すると)300倍の誤差があった。(クリス・バスビー。1994年、1995年、2002年及び2006年)このレベルでの誤差(2桁から3桁のオーダーの大きさ)は再三再四核分裂物質内部被曝の研究でも現れていた。最近においても、チェルノブイリ事故後の北スエーデン地方におけるマーチン・トンデルらの研究は、このこと(ICRPモデルを使った予測と実際が2桁から3桁のオーダーの誤差があること)の強力な確認になっている。その研究は最大600倍の誤差があることを示している。この点は次章(『第11章:被曝に伴うがんのリスク:最近の証拠』)で詳しく扱うことにする。さらにこれを支持するのは2004年、アレクセイ・オケアノフのベラルーシにおけるがんの増加に関する研究である。」

<Comparison of the doses and the predictions of cancer excess at those doses by the ICRP model gave an error of 300-fold in the application of the ICRP predictions (Busby 1994, 1995, 2002, 2006). This level of error (2 to 3 orders of magnitude) was to appear again and again in studies of internal fission product exposures. Recent powerful confirmation comes from the study by Tondel et al (2004) of cancer in northern Sweden after the Chernobyl accident where it can be shown that the error involved is upwards of 600-fold. This will be discussed in the following Chapter. Support also comes from the increased cancer rates in Belarus reported by Okeanov in 2004.>(同p108) |

ここでスエーデンのマーチン・トンデルらの研究といっているのは、『北スエーデンにおける地域的トータルがん発生の増加はチェルノブイリ事故のせいか?』<Increase of regional total cancer incidence in north Sweden due to the

Chernobyl accident? >(2004年)のことを指している、またトンデルは2006年に『チェルノブイリ事故後スエーデンで増加する悪性腫瘍の発生』<Increased incidence of malignancies in Sweden after the Chernobyl accident>を発表している。といってトンデルがECRR派の学者なのではない。反ICRPの学者なのでもない。真面目で良心的で優秀なだけだ。ICRP派の学者であろうが、ECRRを支持する学者であろうが、そんなことはどちらでも構わない。実際に低線量放射線被曝の影響で何が起こっているのかを真面目に事実に即して調査研究する学者であってくれればいい。しかし今核利益共同体の圧倒的な力の前には、真面目で良心的で優秀であるあるだけでは足りない。それに勇気が必要だ。

ベラルーシのアレクセイ・オケアノフの研究は『チェルノブイリ事故後の傾向を評価するための国家的がん登録制度』<A national cancer registry to assess trends after the Chernobyl accident>(2004年)のことである。

|

| ICRPモデルを内部被曝に適用すると生ずる誤差 |

| 「 |

ICRPモデルを内部被曝に適用すると誤差が発生する、このことを確立するのは一つのことである。放射性降下物を構成する様々な放射性同位体の中の誤差を区分けするのはまた別なことだ。それら(放射性降下物の中の様々な放射性同位体のこと)は全て等しく機械的に誤った扱われ方をされているのだろうか?(あるいは)ある同位体は別な同位体よりさらに危険ではないはないのか?」

<It is one thing to establish that there is an error in the application

of the ICRP model to internal exposures; it is quite another to partition

the error among the various isotopes that make up the fallout. Are they

all equally mishandled mechanistically? Are some more dangerous than others?>(同p108) |

| 「 |

ICRPモデルを基にした作表から放射性降下物の被曝線量を見ると、Sr-90(ストロンチウム90)がもっとも大きな被曝線量を与えられている。一つには比較的長い物理的半減期(29年)のためでもあるし、カルシウムの代替物として骨に蓄積する能力のためでもある。このようにストロンチウム90は、“単位質量あたりのエネルギー”を長い期間与えることになる。しかしECRRのアプローチを基礎にすれば、ウラニウムもまた大きな危険を意味することになるかも知れない。しかしながらウラニウムレベルはこれまで計測されたこともなければその被曝線量も評価されたことはない」

<The doses from fallout as tabulated arise from the ICRP model in which

Sr-90 confers the greatest dose, because of its relatively long half life

(29 years) and its ability to store in bone as a Calcium substitute. It

thus provides ‘energy per unit mass’ for longer. But on the basis of the

Committee’s approach, Uranium might also represent a significant hazard.

Yet Uranium levels were not measured nor were the doses from Uranium assessed.>(同p108) |

ICRPのリスクモデルの基礎とECRRのリスクモデルの基礎との根本的な違いを述べようとした部分であるが幾分舌足らずかもしれない。まず、ICRPモデルを内部被曝に適用しようとすれば必ずリスクの誤差が発生する。これはICRPにおいては内部被曝も外部被曝も同じリスクと措定しているところに根本理由がある。1ミリシーベルトは内部被曝においても外部被曝においても全く同じリスクなのだ。しかし、ECRRはそうは考えない。様々な理由により(それは特に第9章で被曝のメカニズムとモデルを扱い、内部被曝が外部被曝とは全く異なる被曝形態であることを論じた)、低線量分野において内部被曝が外部被曝とはまったく異なるメカニズムをもつと考える。そしてその誤差は2桁から3桁のオーダー、すなわち100倍から1000倍のリスク誤差がICRPモデルには存在していると論じている。だからICRPモデルを内部被曝に適用するのは誤りである、この証明は一つの大きな仕事となる。しかし、放射線降下物のなかの放射線核種の危険をそれぞれ別々に評価することはこれは別な仕事だとECRRは述べている。たとえば降下物の中でもっとも危険とされているストロンチウム90は、さまざまなウラン同位体よりも危険なのか?いやそもそもウラニウム同位体はこれまで計測されもしなかったし、評価されもしなかった、この点も大きな疑問である、と指摘している。(ウランについては第13章「ウラン ウラン劣化兵器」の中で詳しく扱っている)

| 「 |

現段階では、他の情報資源(ICRPの情報資源ではなく)からの個々別々の放射線核種のリスクに基づく証拠を導入することが必要である。そしてこれがECRRのとってきたまた現在もとっているアプローチである。もし主要な降下物被曝源がセシウム137、ストロンチウム90そしてウラニウムならば(降下物の危険核種としてこれまでウラニウムの同位体核種は過小評価され続けてきた)、なるほどセシウム137の被曝線量を2つの理由で低く見積もるのは一見もっともらしく見える。一つ目の理由はセシウム137は生物学的半減期が短いこと。2つ目は化学的特性から体全体に一様に拡散することである。このように第6章で見てきた理由により外部被曝の危険因子としてモデル化することができる。(第6章は『電離放射線:ICRP 線量体系における単位と定義、およびECRR によるその拡張』)

動物実験では、セシウム137はストロンチウム90に比べるとはるかに低い遺伝子損傷を示した。(K.ルーニッヒとF.フローレンら。『オスのマウスに注射したストロンチウム90の遺伝子影響』<Genetic Effects of Strontium-90

Injected into Male Mice>1963年)同様の考え方は、放射性同位元素炭素14(一様に拡散)やトリチウム(H-3 短い生物学的半減期)そしてその他多くの短い半減期の放射線核種に適用されている。」

<At this stage, it is necessary to bring in evidence on individual radionuclide risks from other sources, and this has been the Committee’s approach. If the main fallout exposures were to Cs-137, Sr-90 and Uranium, then it seems plausible that Cs-137 doses may be discounted for two reasons: that the element has a short biological half life and that, from its chemical nature, it is uniformly dispersed in the body. It can thus be modeled as an external radiation hazard for reasons given in Chapter 6. In animal experiments Cs-137 has far lower effect than Sr-90 on genetic damage (Luning and Frolen 1963). The same considerations apply to Carbon-14 (uniformly dispersed), Tritium (short biological half life) and many short half life radionuclides.>(p108) |

これら今まで通説として言われていたことが本当にそうなのか、というところだろう。

| 「 |

次に続く2章(第11章及び第12章)で主要な証拠を検討し、委員会(ECRR)はECRが採用している立場をはっきりさせる研究と成果を簡潔に示す。この章(第10章)では、1963年の大気圏内核実験禁止条約で終わりを告げた期間における地球規模の核兵器による放射性降下物の影響を含んでその状況について扱うことにする。第11章は白血病とがんについて核工場からの証拠を始めに扱い現在までを概観する。紙幅の都合により、これらの章ではすべての証拠を包括的に検討していない。」

<In the following two chapters, which review the main evidence, the Committee

briefly presents the studies and results which inform the position that

it has adopted. This chapter deals with the situation up to and including

the effects of global weapons fallout in the period which ended with the

Atmospheric Test Ban Treaty in 1963. Chapter 11 begins with evidence from

the nuclear plant leukemia and cancer clusters to the present day. For

reasons of space, these chapters are not a comprehensive review of all

the evidence.>(p109) |

とここまでが、第10章第一節「ECRRリスクモデルの基礎」である。この節を比較的丁寧に見た理由は、私自身が1945年8月から1963年10月「大気圏内核実験禁止条約」締結までの、放射性降下物(死の灰)の影響を軽く見てきたせいもある。この節に沿って学んでみて、現在の「フクシマ放射能危機」は、まず「大気圏核実験による放射性降下物の人体に対する健康損傷」が基層にあって、その上に、旧ソ連のマヤック核施設事故、スリーマイル島原発事故、チェルノブイリ大惨事、そして日本で長く継続している核施設の運転(原発を含む)からの放射能などの影響が中層をなし、そして東電福島第一原発から放出された放射能が上層に乗るという重層構造をなしていることが確認できた。

同時にECRRのリスクモデルの基礎は、広島・長崎への原爆使用による健康損傷にではなく、それも含んで大気圏核実験時代に広く全地球規模で拡散した放射能による全人類の健康損傷に置いてあることも確認できた。

|

|

| (以下その②へ) |

|

|

|